【Penが選んだ、今月の読むべき1冊】

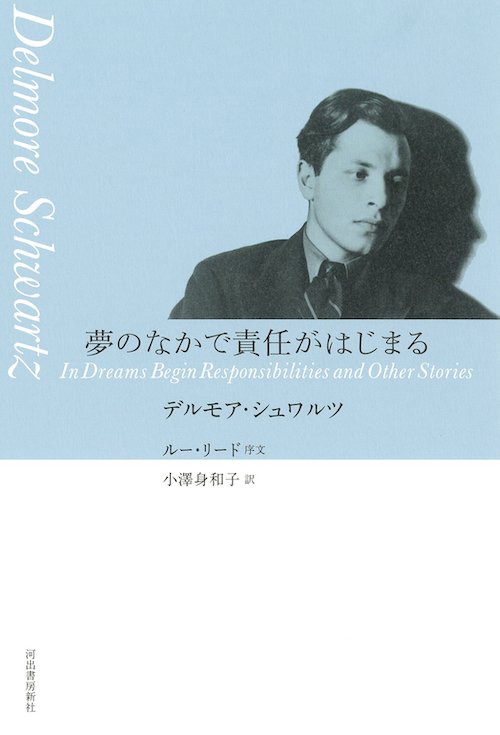

『夢の中で責任がはじまる』

デルモア・シュワルツは、知る人ぞ知る伝説の作家だ。この本で序文を書いているミュージシャンのルー・リードは、彼の教え子だった。「ヨーロピアン・サン」はシュワルツに捧げられた曲だし「マイハウス」はシュワルツの亡霊が訪ねてくる歌で、序文でもこう呼びかけている。

「おお、デルモア。あんたがいなくてどれだけ寂しいか。あんたのおかげで俺は書きはじめた。あんたは俺がこれまで会ったなかでいちばん偉大な人だった」

21歳の時に書いた短編『夢のなかで責任がはじまる』で一躍時代の寵児になるが、1960年代半ば、ニューヨークのシラキュース大学の教授としてルー・リードと出会った頃には身なりはよれよれ、既に重度のアルコール依存症で2年後に53歳で亡くなった。栄光と転落。あまりにも決定的なデビュー作が作家自身の人生をむしばんでしまった。この短編の一体なにがそんなにも特別だったのだろう。

語り手の僕は、映画館で若き日の父親が母親にプロポーズした日のことがスクリーンに映し出されるのを観て、動揺する。結婚後うまくいかなかったことを知っているから、いたたまれず、ついに泣き出してしまう。

生前はこの一作以外顧みられることがなかったけれど、シュワルツが描いたのは世の中が期待する価値観に馴染めず、傷つき、抗い続けている者たちだ。楽しくない時に楽しいふりなんてしたくない。本当に欲しいものを手に入れたいけれど、なにも手に入らないかもしれない。もはや子どもではないが、大人にもなりきれない彼らの言い分がよくわかる気がしてしまう。シニカルになるのは、決して手放したくないものがあるからだ。もし夢と現実の狭間でうまく折り合いをつけられないいまを生きているなら、この作品集は特別な一冊になるだろう。

※この記事はPen 2024年11月号より再編集した記事です。