国立新美術館で開かれている『リビング・モダニティ 住まいの実験 1920s-1970s』は、20世紀のモダン・ハウスをさまざまな観点から紹介する展覧会だ。現代の住宅建築の礎となったという、1920年代から70年代に建てられた戸建て住宅の特徴とは?

7つのストラテジーの中を歩きながら、14のモダン・ハウスの魅力を探る

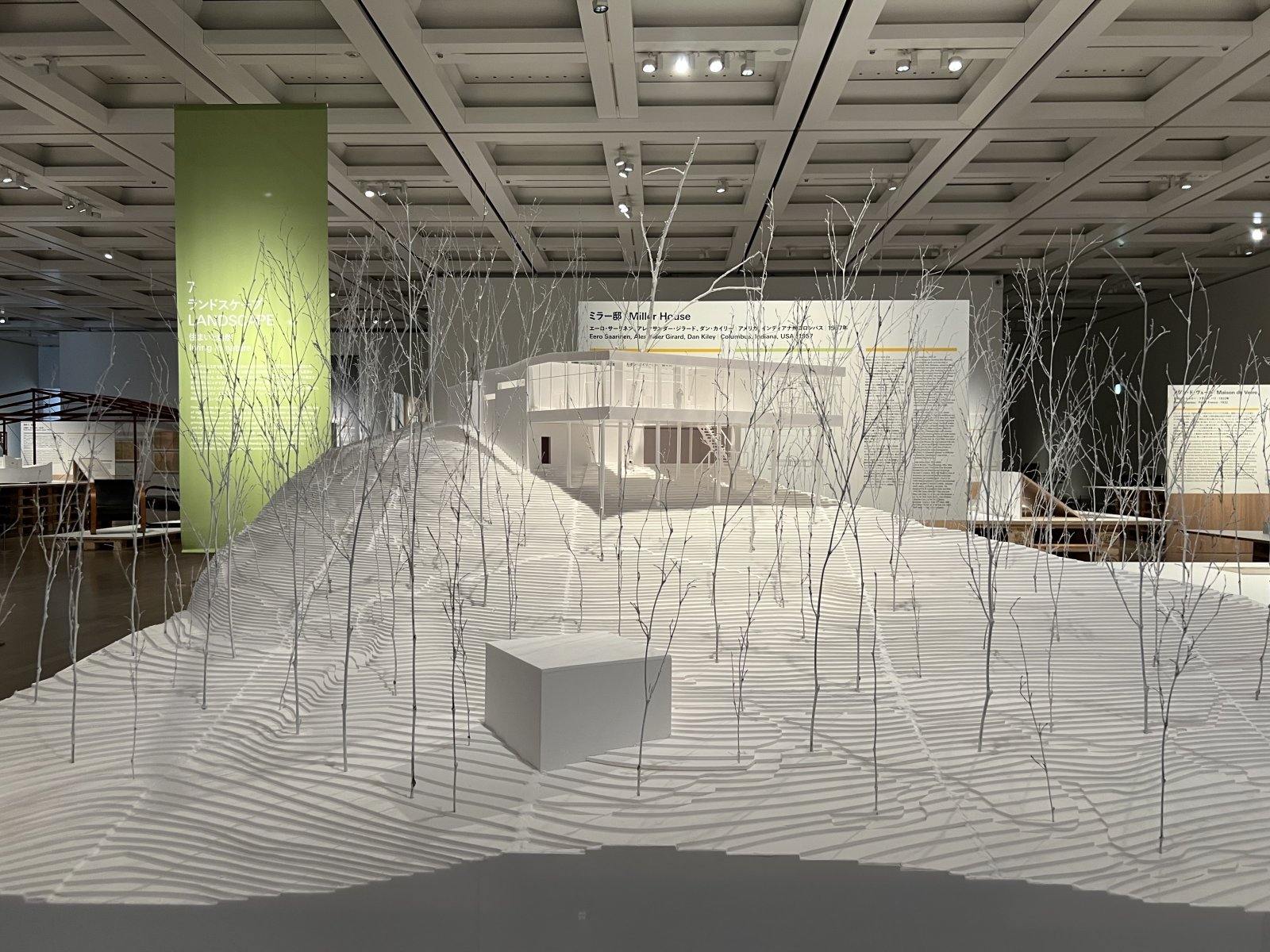

ル・コルビュジエがレマン湖畔に建てた住宅『ヴィラ・ル・ラク』をイメージした大きな水平窓の横を抜けると、著名な建築家らの手掛けた14邸の住宅模型や図面などが島のようなテーブルの上に点在している。会場ではモダン・ハウスを特徴づける衛生、素材、窓、キッチン、調度、メディア、ランドスケープという7つの観点に着目。それらを建築家がデザインの課題としたストラテジーと捉え、7つのストラテジーと住宅のテーブルを巡りながら、それぞれの住宅の特徴や違い、また建築家のアイデアなど知ることができる。決められた順路はなく、タペストリーに掲示されたストラテジーの海の間を漂流しながら見ていくと、はじめは分からなかった住宅とストラテジーの関係が次第につながっていくようで楽しい。

2つの箱で建てられた、いくつもの窓のついた家

エストニアに生まれ、アメリカに移住したルイス・カーンによる『フィッシャー邸』に注目したい。「家は人間の最も基本的な部屋の集合体である」という信念を持っていたカーンは、森と小川に面した傾斜地に45度で連結するふたつの立方体の住宅を設計。二層吹き抜けの居間、食堂、台所が、壁や天井、またつくり付けのベンチと一体となった大きな窓によって照らされ、外の景色や自然光を家の中へと巧みに取り込んでいる。

鉄やコンクリートによる新たな構造法が取り入れられたモダン・ハウスでは、開口部の大きさに制限のあった古い石造りの建物とは異なり、大きなガラス窓を設置することが可能。よって、窓は内と外の境界のための存在ではなく、互いに行き交い、浸透するための機能を果たすようになった。---fadeinPager---

建築家、土浦亀城が自邸で生み出した空間とは?

フランク・ロイド・ライトのもとで学んだ土浦亀城による自邸、『土浦亀城邸』は、海外における新しい建築の考え方を日本に取り入れることを求めて設計されている。この住宅に用いられたのは、ドイツで考案された鉄骨造の工法を木造に応用したもの。シンプルな箱型のボリュームには、少しずつずれた床と階段により、立体的に部屋をつなげるスキップフロアと呼ばれる空間を採用し、変化に富んだ空間を生み出している。

居間や食堂には色鮮やかな絨毯やカーテン、それに自らデザインした家具が置かれ、内装は客人の装いが主役になるようにモノトーンで塗装されたことにも気を留めたい。モダン・ハウスでは新たな素材や工法だけでなく、木材やタイル、テキスタイルなど伝統的な素材も住まいの快適さを目指すために活用された。

図面でしか知られてこなかったロー・ハウスを実寸大で実現!

近代建築の巨匠、ルートヴィヒ・ミース・ファン・デル・ローエの未完のプロジェクト『ロー・ハウス』の展示は圧巻の一言だ。ミースは1930年代、数多くの「コートハウス」(中庭のある住宅)を構想したものの、ほとんど実現せずに図面のみが残されていた。そこで本展ではそのひとつであり、建物として実在するものが世界にない『ロー・ハウス』を原寸大にて実現。中庭と室内とが連続する空間を歩きながら、ミースのモダンなヴィジョンを実感することができる。

ゲスト・キュレーターのケン・タダシ・オオシマが、「今から50年以上も前という時間的な距離がありながら、当時の住宅の良さを見て、これからの住まいのあり方について考えてほしい」と語る本展。建築家たちが創意工夫を凝らして生み出したモダン・ハウスを目にしながら、日々の暮らしを快適に過ごすためのヒントを見つけたい。

『リビング・モダニティ 住まいの実験 1920s-1970s』

開催期間:開催中~2025年6月30日(月)

開催場所:国立新美術館 企画展示室1E、企画展示室2E

東京都港区六本木7-22-2

休館日:火

※4/29(火・祝)、5/6(火・祝)は開館、5/7(水)は休館

開館時間:10時〜18時 ※毎週金、土は20時まで

※入場は閉館の30分前まで

観覧料:一般 ¥1,800 ※2階企画展示室2Eの展示は無料

https://living-modernity.jp

兵庫県立美術館へ巡回:2025年9月20日(土)〜2026年1月4日(日)