新潟の朝日酒造が誇る銘酒・久保田が誕生して、間もなく40年を迎えようとしている。これに先立ち、日本酒をより深く楽しむためのイベント「あさひ日本酒塾プレミアム」が東京で開催された。会場に選ばれたのは全席プレミアムシートを採用し、2023年に開業した109シネマズプレミアム新宿。最新設備が備わった映画館で、久保田の歴史を振り返る講演や利き酒の実践講座、トークセッションなどが行われた。

久保田が誕生した背景と今日までの歩み

久保田が生まれたのは1985年。日本酒の歴史における1980年代は、大手酒造メーカーを中心に大量生産・大量販売される一方で、量より質を重視した地酒ブームが到来。価格競争に巻き込まれ、看板銘柄「朝日山」のイメージ毀損に悩まされていた朝日酒造は、時代の変化を敏感に感じ取り、社運をかけた一大プロジェクトを始動させる。そして、これまでの芳醇旨口ではなく、淡麗辛口という新しい価値観によって生まれたのが久保田だった。

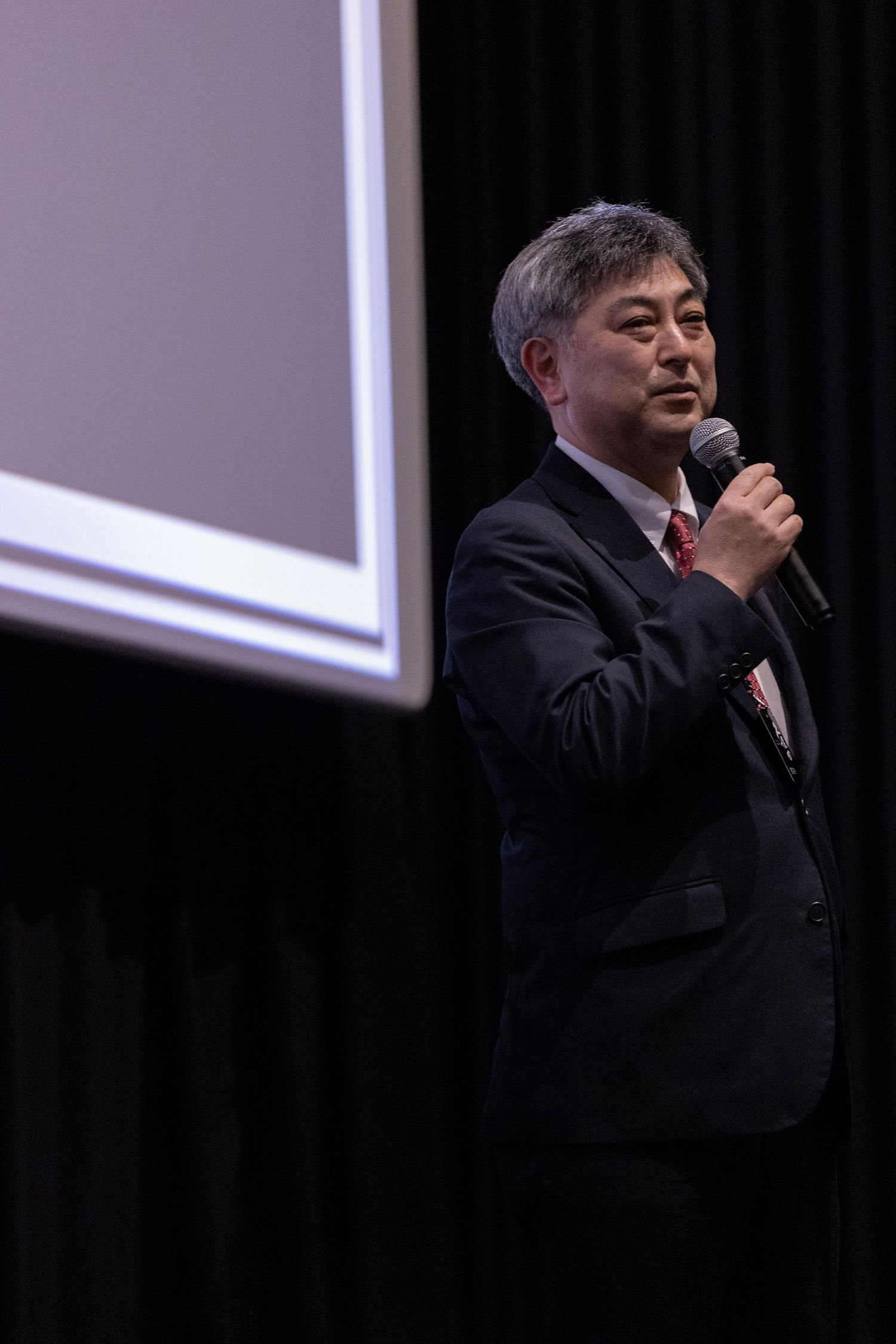

「あさひ日本酒塾プレミアム」は、そんな久保田の40年間の歩みを紹介する講演からスタートした。最初に登壇したのは朝日酒造株式会社の常務取締役であり、製造部門のトップを務める安澤義彦。「淡麗辛口は薄くて辛い味ではなく、すっきりした口当たりの中に本物の味があること」と話したように、朝日酒造はすべてにおいて品質を重視してきた。

仕込みに使う水は、創業地内を流れる清澄な地下水脈を使用。硬度が低い軟水で、醸造の際に穏やかな発酵を促す。また「酒づくりは、米づくりから」という思いから、1990年に有限会社あさひ農研を設立し、「農醸一貫」を実践。酒造適性の高い酒米の栽培や環境保全型農業を推進するなどして、安澤は理想の米づくりを追求している。

1985年に吟醸酒の千寿と特別本醸造の百寿からスタートした久保田は、時代の変化に応えるようにラインナップを拡充していく。純米大吟醸の萬寿をはじめ、生酒の翠寿、山廃仕込みの碧寿、純米吟醸の紅寿が加わり、2017年にはスノーピークとのコラボレーションによって、アウトドアで楽しむ日本酒として雪峰が生まれた。

日常酒として好評の千寿にもさまざまな種類が増え、萬寿にはプレミアムな自社酵母仕込や無濾過生原酒が誕生した。さらに、にごり酒やスパークリング、柚子のリキュールも仲間入りし、現在の久保田は17種類もの銘柄を展開する一大ブランドへ成長した。

講演の最後には、次の100年を見据えて蒸溜酒事業にも新規参入したことが紹介され、16種のボタニカルを使った久保田ブランドのジンにも話が及んだ。

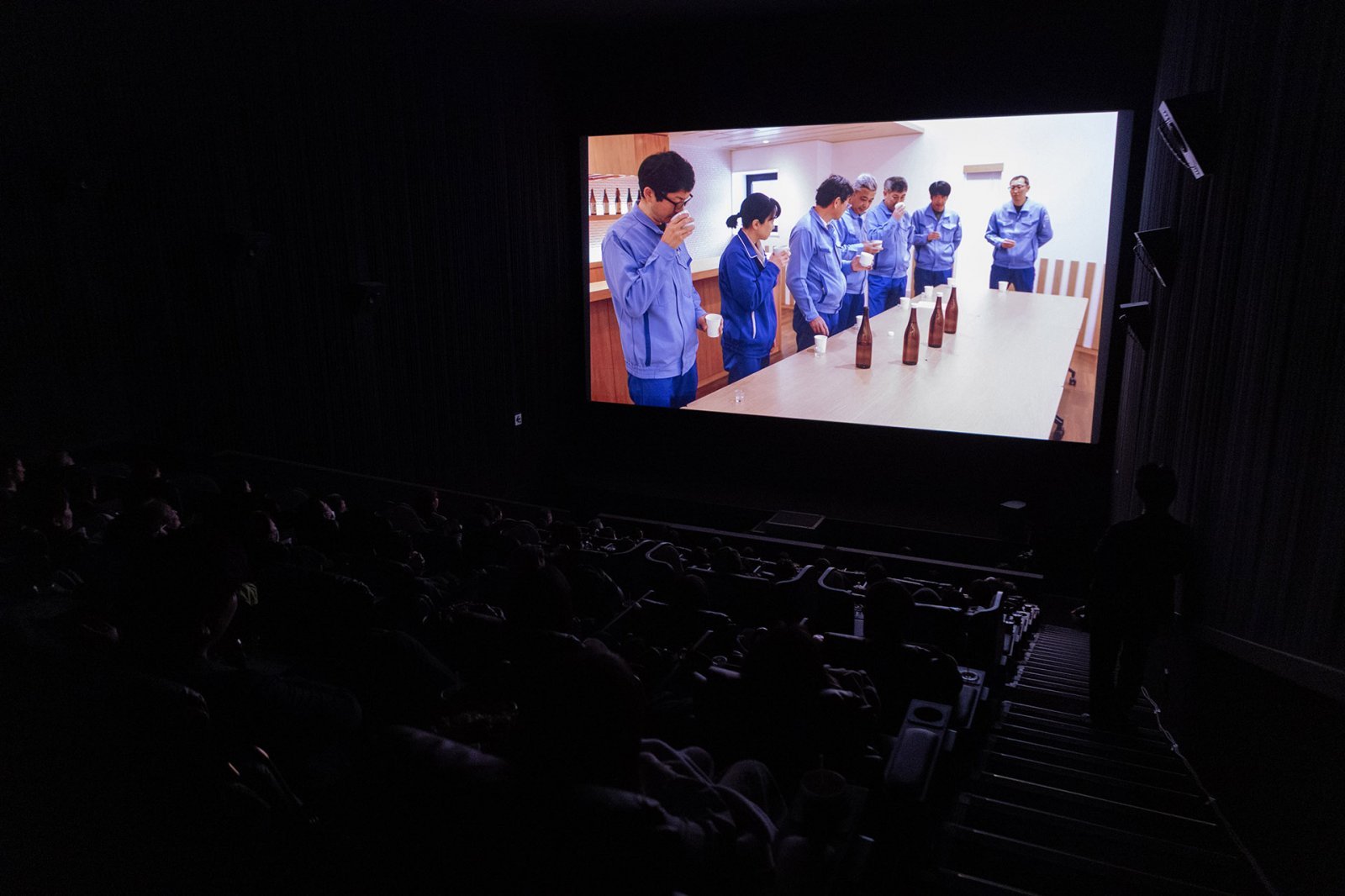

ショートムービーを上映し日本酒の製造工程を紹介

次の講演では、冒頭で日本酒の製造工程をまとめたショートムービーが大スクリーンに上映された。続いて、朝日酒造の松籟蔵で杜氏を務める大橋良策が登壇し、動画の内容に沿って日本酒づくりの概要を紹介。その内容は、米に含まれるデンプンを麹菌がつくる酵素の力でブドウ糖に変え、そのブドウ糖を酵母が食べてアルコール発酵していくというもの。

米については、酒づくりに適した酒造好適米と呼ばれる米が使われる。「淡麗辛口の味わいを提供するにはタンパク質は少ない方がよいが、ゼロだと酒の旨味が感じられず、多すぎると雑味が多くなる」と大橋は語る。加えて、玄米を精米した後に残る米の割合を示す精米歩合にも説明が及んだ。吟醸酒や大吟醸酒といった、特定名称酒を表示する際の要件に深く関わるためである。

麹について最初に話したのは、なぜ麹をつくる必要があるのかという理由だった。それは酵母のごはんになるブドウ糖をつくるには麹が生み出す酵素が必要だからである。「麹をつくるのに最も適している蒸米は、外側がしっかり乾き、中心に水分を多く含む状態。麹菌はこの水分が欲しいため中心に向かって体を伸ばしていき、その際に酵素を生み出す」。

その後は、多彩なスライドなどの資料を用いて製造工程の詳細をわかりやすく解説。日本酒づくりは大きく分けると、精米・洗米・蒸米という麹をつくる工程、酵母を培養する酒母づくりの工程、そして酵母がアルコール発酵する醪づくりの工程という3つから成り立っている。最後にできた醪(もろみ)を搾ったものが原酒になり、酵素の活動を止めて品質を安定させるために火入れという加熱処理を行い貯蔵される。

その後は、ブレンドや濾過、加水調整といった調合精製が行われ、最後に瓶詰めや検査などを経て商品として出荷される。話の中で印象的だったのは、化粧箱の組み立ては機械化できない工程だそうで、今でも人の手で折り込んでつくられていたことだった。

プレミアムな久保田を感じる利き酒体験

休憩を挟んでスタートしたのが利き酒実践講座で、講師役として登場したのは製品1課の課長を務める本間一郎。まずは利き酒がどんな場面で行われているかの説明が行われ、生産者と販売者、消費者では目的が異なるものの、「お酒の特徴や状態などを認識して、情報化して伝える。つまり言葉にして伝えることが利き酒のポイント」と力説した。

実際の利き酒では、お酒本来の味や香り、色を確認する際に悪影響を受けにくいガラス製の器や、色を確認しやすくするために内側の底にブルーの二重丸の模様が入った利き猪口という器を使って行われる。

まずはお酒の色やにごり具合などを目で見て、次に鼻で香りを確認し、その後に少しのお酒を口に含む。そして、舌の上でお酒を転がすようにして、口から息を吸いながら味わいや香りを確かめる。本間によれば、「最も大事なのは、ファーストインプレッションで自分が感じたことを自由に表現すること」であり、その表現がコミュニケーションを図ることに繋がるのだという。

利き酒には千寿と萬寿 自社酵母仕込が用意され、参加者全員が利き酒に挑戦。ステージを降りた本間が客席の間を回って、数人の参加者に香りや味の感想をインタビューした。そして、利き酒の見本として、「千寿はバナナやメロンのような軽くて爽やかな香り。味はきれいで透明感があり、余韻がすっと消えるようなお酒。萬寿 自社酵母仕込はマスカットや洋梨、青リンゴのような香りで、複雑で柔らかな味わい。余韻は千寿よりも長く感じるがふわっとした印象」と感想を話し利き酒体験を締めくくった。

この後は再び休憩を挟んで、参加者からの質疑応答をテーマにしたトークセッションが行われた。萬寿 自社酵母仕込の開発に関することや、米の価格が高騰している中で酒米の価格を安定させるための工夫といったさまざまな質問が相次いだ。麹づくりの際に使う麹菌はどうしているのかという疑問に対して、「ほとんどの酒蔵は、種麹を専門につくっている会社から仕入れている。また我々が求める性質の酒をつくるために、要望を伝えてオリジナルでつくってもらうこともある」という興味深い答えが返ってきた。

トークセッションの後は会場を変えて、さまざまな銘柄の久保田とそれらのお酒に合う料理を楽しむためのパーティーがスタートした。会場には2024年に発売開始された久保田ブランドのジンであるKUBOTA GINも用意。終盤には、萬寿 自社酵母仕込をはじめとした豪華な賞品が当たる抽選会が開催され、多くの参加者が久保田の魅力に酔いしれたイベントになった。