陶芸家・加守田章二の造形美に着想を得て、IM MEN(アイム メン)がパリで披露した2026年春夏コレクション。テキスタイルの可能性を拡張し、“纏う芸術”を静かに、しかし力強く打ち出した。

---fadeinPager---

パリ・メンズ・ファッションウィークへの参加2回目となるアイム メンが、2026年春夏コレクションを発表した。会場に選ばれたのは、パリ市内での移転のため閉館したカルティエ財団現代美術館。ジャン・ヌーヴェル設計による全面ガラス張りの建築空間は、かつて三宅一生の展覧会も開催された空間だ。ホールには、天井から床まで、独特な風合いを持つ巨大なテキスタイルが何枚も吊り下げられ、庭園にはモノリスのように配されていた。やがて、同じ布地を纏ったパフォーマーたちが静かに現れ、テキスタイルの前で布と一体化するように立ち止まると、ショーが静かに幕を開けた。

「DANCING TEXTURE」と題された今季のコレクションは、20世紀後半に活躍した陶芸家・加守田章二(かもだしょうじ。1933-1983)の作品からインスピレーションを得ている。三宅一生が生涯追求した「一枚の布」の哲学をベースに、陶芸作品を“纏う”という新たな挑戦が試みられた。土や釉薬と対話するように独自の造形美を築き、いまも多くのつくり手に影響を与える加守田の作品世界は、素材から服を構築するというアイム メンの制作プロセスと深く共鳴する。

加守田の代表作に見られる独特な紋様や素材感、色彩、フォルムが、緻密な工夫とアイデアによってテキスタイルへと昇華され、服として新たに命を吹き込まれた。たとえば、腕から背中へとうねるような曲線を描く大胆なカッティング、波状の彫文をジャカード織りと糸の重ねで表現したピース、壺のフォルムを彷彿とさせる構築的なシルエットなど。いずれも陶芸作品の持つ豊かな表情を纏いながら、これまでにない新鮮な存在感を放ってランウェイを彩った。

ショーの直後には別会場にて、4日間にわたり展覧会が開催された。コレクションで発表された衣服を立体と平面の両視点から見せる構成で、使用された糸や製造過程のテキスタイルも紹介。予約制で誰でも無料で入場でき、デザインチームによる解説ツアーも行われ、連日満員となる盛況ぶりを見せた。来場者は、ファッション関係者からデザイン学生、ものづくりを愛するクリエイターまで多岐にわたり、アイム メンの制作哲学に触れる貴重な場となった。陶芸と衣服デザインが静かに交差したその空間で、観る者は「纏う」という行為の奥深さと、創造の歓びを改めて感じることになった。技術と思想を融合させながら、服というメディアを再定義する。

アイム メンが2回目のパリで見せたその手応えは、次なる挑戦への確かな布石となった。

---fadeinPager---

「UROKOMON」は、ダイナミックな曲線と直線が融合する皿をフォルムのモチーフにした、羽おりやセットアップなどを展開。ベスト¥220,000、Tシャツ¥25,300(ともに2026年3月発売予定)/ともにIM MEN(イッセイ ミヤケ) ジャケット、アームウォーマー、パンツ、レギンス、シューズは参考商品 © ISSEY MIYAKE INC.

「UROKOMON」は、ダイナミックな曲線と直線が融合する皿をフォルムのモチーフにした、羽おりやセットアップなどを展開。ベスト¥220,000、Tシャツ¥25,300(ともに2026年3月発売予定)/ともにIM MEN(イッセイ ミヤケ) ジャケット、アームウォーマー、パンツ、レギンス、シューズは参考商品 © ISSEY MIYAKE INC.

ブルゾンは、マットな朱と白い波模様のコントラストが印象的な作品『彩色壺』からインスパイアされた「EARTH」のアイテム。白い線を描くのではなく、素地を残すように朱を彩色した陶器と同様に織りによって起伏を出している。ざらついた質感が残る地の部分は、混じり合う土の粒子が光を受けて乱反射する様を再現。ブルゾン¥165,000(2026年2月発売予定)/IM MEN(イッセイ ミヤケ) インナー、アクセサリーなどは参考商品 © ISSEY MIYAKE INC.

ブルゾンは、マットな朱と白い波模様のコントラストが印象的な作品『彩色壺』からインスパイアされた「EARTH」のアイテム。白い線を描くのではなく、素地を残すように朱を彩色した陶器と同様に織りによって起伏を出している。ざらついた質感が残る地の部分は、混じり合う土の粒子が光を受けて乱反射する様を再現。ブルゾン¥165,000(2026年2月発売予定)/IM MEN(イッセイ ミヤケ) インナー、アクセサリーなどは参考商品 © ISSEY MIYAKE INC.

「EARTH」のコートとパンツ。『彩色壺』の色と質感を再現するため、複数の糸を組み合わせて織り上げている。ヨコ糸には染色したブークレ糸にラメ糸を巻いたものなど、5つの異なる朱色の糸を使用。タテ糸には黒に白を混合し、壺と同様に裏側のみグレーに仕上げている。コート¥220,000、パンツ¥71,500(ともに2026年2月発売予定) サンダルは価格未定(2026年3月発売予定)/すべてIM MEN(イッセイ ミヤケ) © ISSEY MIYAKE INC.

「EARTH」のコートとパンツ。『彩色壺』の色と質感を再現するため、複数の糸を組み合わせて織り上げている。ヨコ糸には染色したブークレ糸にラメ糸を巻いたものなど、5つの異なる朱色の糸を使用。タテ糸には黒に白を混合し、壺と同様に裏側のみグレーに仕上げている。コート¥220,000、パンツ¥71,500(ともに2026年2月発売予定) サンダルは価格未定(2026年3月発売予定)/すべてIM MEN(イッセイ ミヤケ) © ISSEY MIYAKE INC.

土の質感を色濃く残し、全体を覆うように円形の文様をびっしりと描き上げた壺からインスパイアされた「VASE JACQUARD SHIRT」。壺の質感と表情をテキスタイルで表現するため、ひび割れた土の風合いをイメージし、タテ糸とヨコ糸の色を変えながらジャカード織機で布地を織り上げている。さらに釉薬の表現は、少し太い2色の綿糸に異なる色のラメ糸を撚糸して製織し、光沢と立体感を際立たせている。シャツ¥132,000(2026年1月発売予定)/IM MEN(イッセイ ミヤケ) ヘッドピースは参考商品 © ISSEY MIYAKE INC.

土の質感を色濃く残し、全体を覆うように円形の文様をびっしりと描き上げた壺からインスパイアされた「VASE JACQUARD SHIRT」。壺の質感と表情をテキスタイルで表現するため、ひび割れた土の風合いをイメージし、タテ糸とヨコ糸の色を変えながらジャカード織機で布地を織り上げている。さらに釉薬の表現は、少し太い2色の綿糸に異なる色のラメ糸を撚糸して製織し、光沢と立体感を際立たせている。シャツ¥132,000(2026年1月発売予定)/IM MEN(イッセイ ミヤケ) ヘッドピースは参考商品 © ISSEY MIYAKE INC.

金属的な光沢を放つ純銀の顔料を用いた作品「銀陶」。その重厚な質感を、シルバー箔をのせたテキスタイルで再現。畳んだ衣服の表面に箔を施すことで、濃淡をつくり、「銀陶」のような微妙な揺らぎを表現している。コート¥198,000、パンツ¥47,300(ともに2026年2月発売予定) シューズは参考商品/すべてIM MEN(イッセイ ミヤケ)© ISSEY MIYAKE INC.

金属的な光沢を放つ純銀の顔料を用いた作品「銀陶」。その重厚な質感を、シルバー箔をのせたテキスタイルで再現。畳んだ衣服の表面に箔を施すことで、濃淡をつくり、「銀陶」のような微妙な揺らぎを表現している。コート¥198,000、パンツ¥47,300(ともに2026年2月発売予定) シューズは参考商品/すべてIM MEN(イッセイ ミヤケ)© ISSEY MIYAKE INC.

草木の灰を主成分とする灰釉(かいゆう)を使った『灰釉鉢』は、ほぼ白色の淡い青磁色と、露わになった土肌の質感のコントラストが印象的。「KAIYU」はこの独特な色合いと、鉢の内側に円を描くように現れる轆轤(ろくろ)目の文様を、顔料捺染によって再現。広げると円形になるブルゾンやパンツは、平らにして直接捺染している。釉薬の艶感を思わせる部分には光沢を加え、土肌のような部分にはマットな質感を出し、コントラストを際立たせている。ベスト¥110,000、パンツ¥132,000(ともに2026年5月発売予定)、ブレスレット¥44,000(2026年1月発売予定)、シューズは価格未定(2025年4月発売予定)/すべてIM MEN(イッセイ ミヤケ) © ISSEY MIYAKE INC.

草木の灰を主成分とする灰釉(かいゆう)を使った『灰釉鉢』は、ほぼ白色の淡い青磁色と、露わになった土肌の質感のコントラストが印象的。「KAIYU」はこの独特な色合いと、鉢の内側に円を描くように現れる轆轤(ろくろ)目の文様を、顔料捺染によって再現。広げると円形になるブルゾンやパンツは、平らにして直接捺染している。釉薬の艶感を思わせる部分には光沢を加え、土肌のような部分にはマットな質感を出し、コントラストを際立たせている。ベスト¥110,000、パンツ¥132,000(ともに2026年5月発売予定)、ブレスレット¥44,000(2026年1月発売予定)、シューズは価格未定(2025年4月発売予定)/すべてIM MEN(イッセイ ミヤケ) © ISSEY MIYAKE INC.

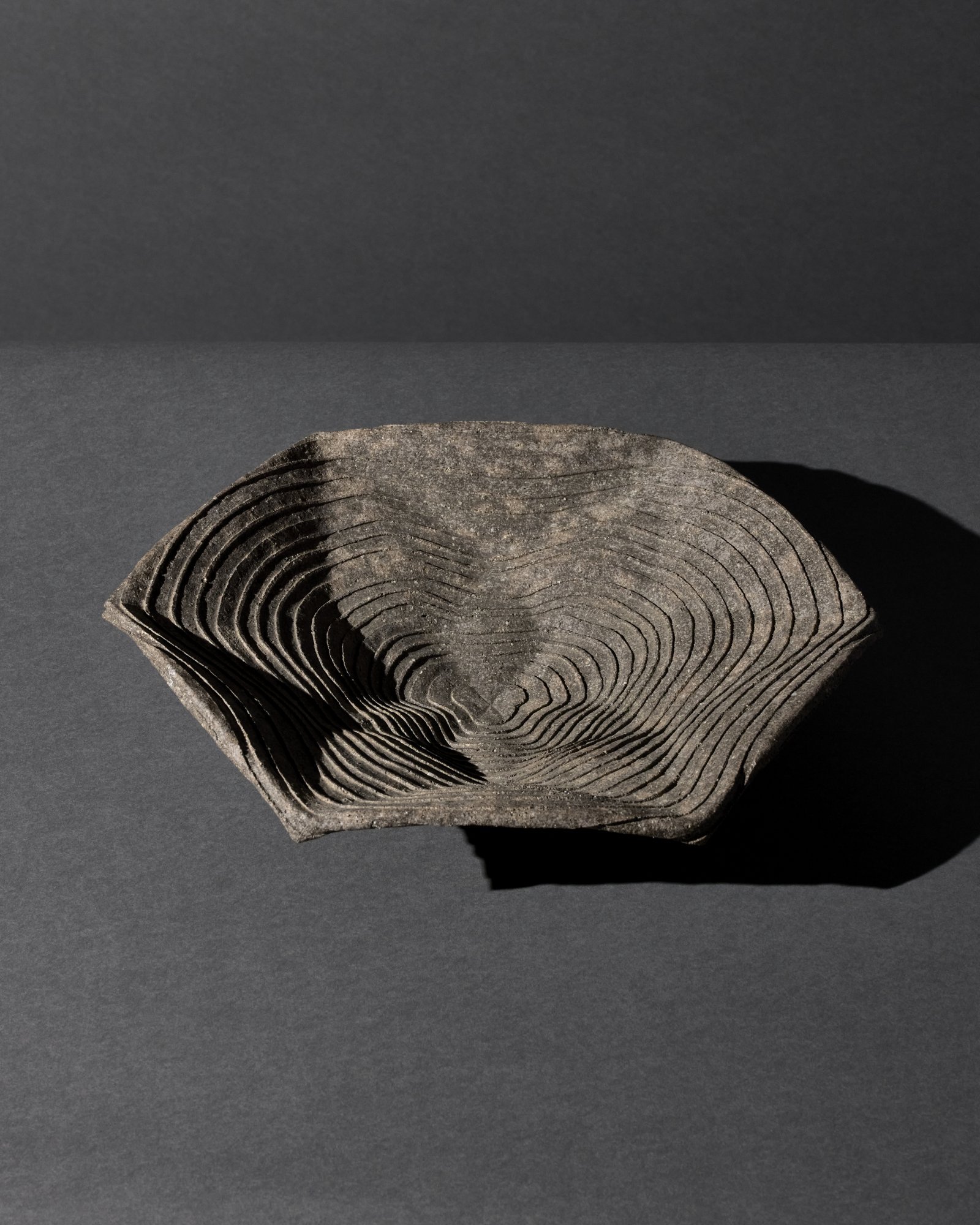

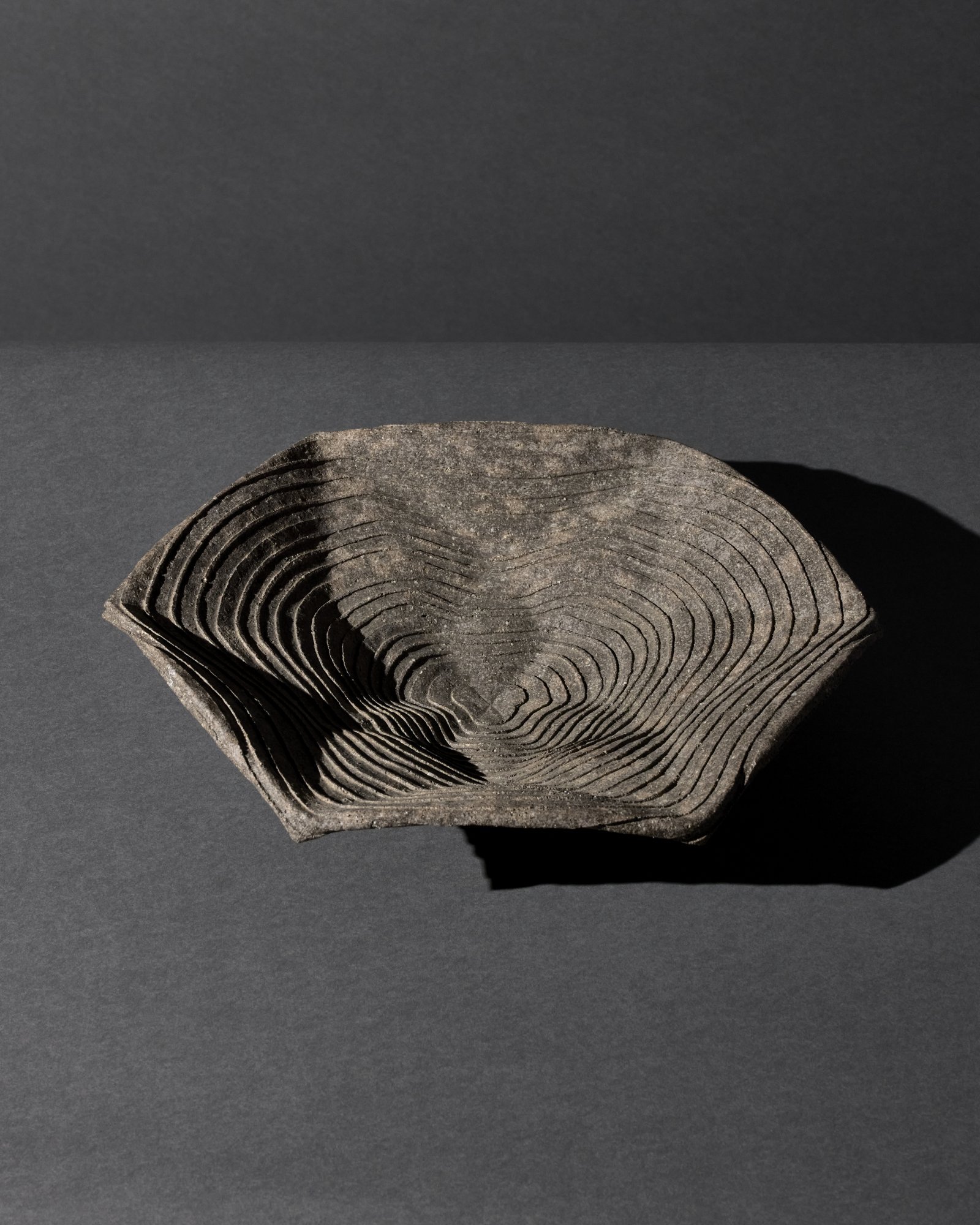

「ENGRAVE」の基となった作品群『曲線彫文』は、造形と一体となった波状の彫文が特徴だ。皿を真上から見た時の文様の広がりを、多色の糸を使いジャカード織機で織り上げている。ヨコ糸にストレッチ糸を混ぜ、側面が直角に立ち上がるように異なる織組織で構成。熱で布地を収縮させて彫文の立体感やエッジを表現。サスペンダー付きパンツ、コート、ブルゾンの3型展開で、左右対称の2本の曲線の切り込みに配したファスナーを閉めると、平面から立体の衣服が形づくられる。コート¥220,000、ブルゾン¥165,000、パンツ¥99,000(すべて2026年1月発売予定)、帽子¥22,000(2026年5月発売予定)/すべてIM MEN(イッセイ ミヤケ) サングラス¥66,000(販売中)/ISSEY MIYAKE EYES(イッセイ ミヤケ)シューズ(ISSEY MIYAKE FOOT、価格・発売時期未定)/イッセイ ミヤケ © ISSEY MIYAKE INC.

「ENGRAVE」の基となった作品群『曲線彫文』は、造形と一体となった波状の彫文が特徴だ。皿を真上から見た時の文様の広がりを、多色の糸を使いジャカード織機で織り上げている。ヨコ糸にストレッチ糸を混ぜ、側面が直角に立ち上がるように異なる織組織で構成。熱で布地を収縮させて彫文の立体感やエッジを表現。サスペンダー付きパンツ、コート、ブルゾンの3型展開で、左右対称の2本の曲線の切り込みに配したファスナーを閉めると、平面から立体の衣服が形づくられる。コート¥220,000、ブルゾン¥165,000、パンツ¥99,000(すべて2026年1月発売予定)、帽子¥22,000(2026年5月発売予定)/すべてIM MEN(イッセイ ミヤケ) サングラス¥66,000(販売中)/ISSEY MIYAKE EYES(イッセイ ミヤケ)シューズ(ISSEY MIYAKE FOOT、価格・発売時期未定)/イッセイ ミヤケ © ISSEY MIYAKE INC.

灰白色のざらついた土肌を持ち、たっぷりとした余白を従えて描かれた翼のような青色の文様が、静謐ながら力強い印象を与える壺からインスパイアされた「INLAY」。鮮烈なコントラストをテキスタイルに引き継ぐため、多様な7種の糸を使用。ベースとなるグレーの部分は4種のコットンとリネンの節糸を組み合わせ、土の粒子の凹凸を織柄で再現。光沢のあるリサイクルポリエステル糸2種で艶感を出し、青い文様をカットジャカードで立体的に仕上げている。ジャンプスーツ¥253,000(2026年2月発売予定)、シャツ¥60,500(2026年5月発売予定)/ともにIM MEN(イッセイ ミヤケ) シューズ(ISSEY MIYAKE FOOT、価格・発売時期未定)/イッセイ ミヤケ © ISSEY MIYAKE INC.

灰白色のざらついた土肌を持ち、たっぷりとした余白を従えて描かれた翼のような青色の文様が、静謐ながら力強い印象を与える壺からインスパイアされた「INLAY」。鮮烈なコントラストをテキスタイルに引き継ぐため、多様な7種の糸を使用。ベースとなるグレーの部分は4種のコットンとリネンの節糸を組み合わせ、土の粒子の凹凸を織柄で再現。光沢のあるリサイクルポリエステル糸2種で艶感を出し、青い文様をカットジャカードで立体的に仕上げている。ジャンプスーツ¥253,000(2026年2月発売予定)、シャツ¥60,500(2026年5月発売予定)/ともにIM MEN(イッセイ ミヤケ) シューズ(ISSEY MIYAKE FOOT、価格・発売時期未定)/イッセイ ミヤケ © ISSEY MIYAKE INC.

環境に配慮した素材の開発にも引き続き取り組んでいる。日本で回収した廃漁網をリサイクルした素材を一部使用して織り上げた、ナイロン生地のシリーズ「FISHING NET NYLON」。風合いは柔らかくしなやかで、シワになりにくく、軽量でありながら高い耐久性を備えている。コート¥187,000(2026年3月発売予定)、ブルゾン、パンツは参考商品/すべてIM MEN(イッセイ ミヤケ) シューズ(ISSEY MIYAKE FOOT、価格・発売時期未定)/イッセイ ミヤケ © ISSEY MIYAKE INC.

環境に配慮した素材の開発にも引き続き取り組んでいる。日本で回収した廃漁網をリサイクルした素材を一部使用して織り上げた、ナイロン生地のシリーズ「FISHING NET NYLON」。風合いは柔らかくしなやかで、シワになりにくく、軽量でありながら高い耐久性を備えている。コート¥187,000(2026年3月発売予定)、ブルゾン、パンツは参考商品/すべてIM MEN(イッセイ ミヤケ) シューズ(ISSEY MIYAKE FOOT、価格・発売時期未定)/イッセイ ミヤケ © ISSEY MIYAKE INC.

---fadeinPager---

「一枚の布」のその先へ──陶芸家・加守田章二との静かな対話

「一枚の布」という哲学を生涯にわたって探求し、人材を育て続けた三宅一生。彼のもとで長年経験を積んだ3人が中心となって手掛けるブランド「IM MEN(アイム メン)」は、その意思を受け継ぎながら、果敢に新しいデザインに挑んでいる。

このたびパリで発表された2026年春夏コレクション「DANCING TEXTURE」では、現代を代表する陶芸家・加守田章二の作品にインスパイアされ、陶芸とファッションという異なる領域を横断する意欲的な試みがなされた。

「加守田作品をチームで最初に見たのは私でした。東京の美術館で出会い、その造形に惹かれました。日本の伝統的な染色技術など、クラフトにも通ずるイッセイ ミヤケのものづくりとも重なって見えて、『これを着てみたい』と思ったんです。陶器なのに、まるでテキスタイルを見るような感覚があって。その印象をもとに、すぐに他のチームに『こんな作家がいる』と伝えました」──そう語るのは、デザイン/エンジニアリングを担当する河原遷。

テキスタイルデザイン/エンジニアリングの小林信隆は、加守田作品の質感と向き合いながら素材づくりに挑んだ。

「できるだけ作品に近づきたいと考え、織りや染めなど様々な技法を、素材づくりの段階から試行錯誤しました。プリントだけでは出ない表情を求めて、日本各地の職人さんたちと糸の太さや色、混紡や光沢の調整を何度も重ねました。“UROKOMON”の布地では、二枚の布を重ねて一部を溶かす“ボンディングオパール”の技法を使い、陶器のような立体感を表現しています。長い経験の中でも素材とここまで深く向き合ったのは初めてと言ってもいいほどで、挑戦の連続でしたが、本当に楽しい制作でした」

そして、服の構造そのものを形作ったのがデザイン/エンジニアリングの板倉裕樹だ。

「今回も“一枚の布”という造形の発想を継続しながら、たとえば「EARTH」では陶器の文様の曲線を取り入れ、これまでよりも柔らかいフォルムを目指しました。切り込みのカーブがそのまま襟や袖の形につながる構成です。また『曲線彫文』のような象徴的な文様を、布の外形として反映する新たな試みにも挑戦しました。作品一つひとつと丁寧に向き合い、チームで要素を抽出しながら形にしていく。その積み重ねから造形が立ち上がっていきました」

ショーの後、パリ市内で4日間にわたり開かれた特別展示『DANCING TEXTURE』では、完成した服を平面と立体の両方で展示。加守田の実作品2点のほか、制作過程の糸や布地も紹介され、チームによる解説ツアーも行われた。

「ランウェイだけでは伝えきれないことが多いと思うんです。展示の場では、私たちのものづくりをじかに見てもらうことができ、他分野のクリエイターや学生たちとの会話も刺激になり励まされる。実際、学ぶことも多くあります」と河原。

「服に袖を通してもらうことで、その造形がどう生きているかを体感してもらえる。今回、僕たちは制作の過程で三宅と、同時に加守田さんとも“対話”を続けてきました。その経験を、今度は自分たちの言葉で伝えられる喜びがあります」と板倉も続ける。

陶芸を衣服として再構成する――そんな大胆な挑戦は、加守田の息子であり、陶芸家でもある加守田太郎にも届いた。「話を聞いたときは想像がつかなかったけれど、出来上がったものを見て、まったく違和感がないと言っていただけたのは本当に嬉しかった」と河原。

「私が加守田作品の好きなところは、伝わってくるエネルギーやワイルドな精神。そういった“形にならないもの”が服を通して伝わればと思っています。三宅には“すごい力強いね”って言ってもらえたら嬉しい。スマートにまとまっているのではなく、ワイルドに、力強くと」

素材と技術、そして思想。その三つを織り込むことで生まれた服は、形を超えたエネルギーをまとい、造形という概念そのものへの問いかけだ。アイム メンの挑戦は、クリエーションの新たな可能性を拓いている。

パリのイベントスペース「アトリエ・ヴァンドーム」で4日間にわたり開催された、「DANCING TEXTURE」特別展示の様子。漆黒の空間に、ショーで披露されたピースが立体と平面の両方で展示され、浮かび上がるように並ぶ。一角には展示された服を羽織れるコーナーも設けられ、来場者が実際に袖を通して体感できる仕掛けも。© ISSEY MIYAKE INC.

パリのイベントスペース「アトリエ・ヴァンドーム」で4日間にわたり開催された、「DANCING TEXTURE」特別展示の様子。漆黒の空間に、ショーで披露されたピースが立体と平面の両方で展示され、浮かび上がるように並ぶ。一角には展示された服を羽織れるコーナーも設けられ、来場者が実際に袖を通して体感できる仕掛けも。© ISSEY MIYAKE INC.

期間中、デザインチーム自らが主要な作品について解説し、質問にも答えるツアーを開催。IM MENのフィロソフィーやコレクションの背景を知ってもらうと同時に、さまざまなフィードバックを得る貴重な機会として、予約制・入場無料で実施された。© ISSEY MIYAKE INC.

期間中、デザインチーム自らが主要な作品について解説し、質問にも答えるツアーを開催。IM MENのフィロソフィーやコレクションの背景を知ってもらうと同時に、さまざまなフィードバックを得る貴重な機会として、予約制・入場無料で実施された。© ISSEY MIYAKE INC.

「UROKOMON」の発想の基になった、鱗のような文様が印象的な作品のひとつ。『彩陶壺』(1971年)/敦井美術館蔵 © ISSEY MIYAKE INC.

「UROKOMON」の発想の基になった、鱗のような文様が印象的な作品のひとつ。『彩陶壺』(1971年)/敦井美術館蔵 © ISSEY MIYAKE INC.

「EARTH」の発想の基になった、マットな朱と白い波模様のコントラストが印象的な作品のひとつ。『彩色壺』(1975年)/京都国立近代美術館蔵 © ISSEY MIYAKE INC.

「EARTH」の発想の基になった、マットな朱と白い波模様のコントラストが印象的な作品のひとつ。『彩色壺』(1975年)/京都国立近代美術館蔵 © ISSEY MIYAKE INC.

「ENGRAVE」の発想の基になった作品のひとつ。『曲線彫文』は、造形と一体となった波状の彫文が特徴。『曲線彫文皿』(1970年)/岩手県立美術館蔵 © ISSEY MIYAKE INC.

「ENGRAVE」の発想の基になった作品のひとつ。『曲線彫文』は、造形と一体となった波状の彫文が特徴。『曲線彫文皿』(1970年)/岩手県立美術館蔵 © ISSEY MIYAKE INC.

「GINTO」の発想の基になった作品のひとつ。金属的な光沢を放つ、純銀の顔料を用いた角鉢。『銀陶角鉢』(1968年)/益子陶芸美術館蔵 © ISSEY MIYAKE INC.

「INLAY」の発想の基になった作品。灰白色のざらついた土肌を持つ壺に、たっぷりとした余白を従えて描かれた翼のような青色の文様が印象的。『壺』(1976年)/岩手県立美術館蔵 © ISSEY MIYAKE INC.

「INLAY」の発想の基になった作品。灰白色のざらついた土肌を持つ壺に、たっぷりとした余白を従えて描かれた翼のような青色の文様が印象的。『壺』(1976年)/岩手県立美術館蔵 © ISSEY MIYAKE INC.

アイム メンのデザインチーム。右から、テキスタイルデザイン/エンジニアリングの小林信隆、デザイン/エンジニアリングの河原 遷、板倉裕樹 © ISSEY MIYAKE INC. photograph by Kazumi Kurigami

アイム メンのデザインチーム。右から、テキスタイルデザイン/エンジニアリングの小林信隆、デザイン/エンジニアリングの河原 遷、板倉裕樹 © ISSEY MIYAKE INC. photograph by Kazumi Kurigami

SPRING SUMMER 2026 COLLECTION 『DANCING TEXTURE』

イッセイ ミヤケ

TEL:03-5454-1705

www.isseymiyake.com