GT-Rの生産終了が2025年8月に発表され、各メディアでニュースになっている日産自動車。一般のメディアがGT-Rを採り上げることはほぼ皆無だったので、むしろそのほうが驚く。

たしかにGT-Rは、「スカイラインGT-R」と呼ばれた時代から、日産にとって看板だった。ただし、あくまでも看板のひとつで、日産はこれまでに個性的な車種をいろいろと送り出している。

歴代(スカイライン)GT-Rは一種のビンテージカーになって、高値でありつづけているが、そうでなくてもセドリックやグロリアなど、1980年代は“オヤジグルマ”の代名詞だったような日産車が、いま、若い人に人気だ。

20代のオーナーに「なぜ、当時クルマ好きが見向きをしなかったような日産車を400万円とかだして買うんですか」と尋ねたことがある。

「カクカクとした(四角い)ボディデザインはいまのクルマでは見つからないし、装備など細部まで凝っているところがよい」

簡単に言うと“クルマづくりにかけた情熱を感じさせるのがよい”ということだろうか。

ここではデザインやコンセプトメイキングの点から、注目したい日産のクラシックスを選んでみた。日産の力強い復活を望みつつ、である。

---fadeinPager---

Be-1(1987年)

1987年に「Be-1(ビーワン)」が発表された背景は、小型ハッチバック「マーチ」のモデルチェンジが遅れたため、と言われた。

記憶に残る日産車というと、「GT-R」と「フェアレディZ」がまず思い浮かぶ人は多いのでは。

Be-1は、それに次ぐぐらいの存在感かもしれない。よく言われていることだが、世のレトロデザインのトレンドをつくった。

トヨタ「クラシック」(1996年)、VW「ニュービートル」(98年)、アウディ「TT」(98年)、ミニ(2001年)、プリマス「プラウラー」(01年)、ジャガー「Sタイプ」(01年)、フォード「サンダーバード」(02年)、それにフィアット「500」(15年)と枚挙にいとまがないほど。

Be-1のコンセプトメイキングは、コンセプターの肩書きでファッションの仕事をメインにしていた坂井直樹氏。

「町の風景としてカーデザインを考えてみようと思いました」と、坂井氏は自身のホームページ「坂井直樹のデザインの深読み」で当時を振り返っている。

実際に、マーチのモデルチェンジの“つなぎ”として、軽い気持ちで企画したのだそう。マーチの着せ替えとしてファッション業界的な考えもあったそうだ。

「大半の日産マンは反対意見であったようです」という坂井氏の回想について、当時の日産の関係者はその通りと首肯している。

自動車会社としては、軽い提案などは受け入れられない、というメンタリティがあったのだろうか。坂井氏はそう言っている。

はたして、限定ならいいじゃないかと発売にこぎつけたところ、あにはからんや、大ヒット。社会現象にまでなった。

世界中の自動車会社に影響を与え、デザインのひとつの突破口となったのだ。

もっとも、メカニズムはモデルチェンジ末期のマーチだったので、走りはシャープでなかった。コンセプトは独創的だけれど、デザインはどこかで見た要素の寄せ集め。

そういうところが、自動車ジャーナリズムに身を置いている者には残念だった。

でも一般の人のほうが感覚が鋭かったということかもしれない。デザインのおもしろさだ。

Be-1

全長×全幅×全高:3635×1580×1395mm

ホイールベース:2300mm

車重:670kg

987cc 4気筒SOHC 前輪駆動

最高出力:52ps

最大トルク:7.6kgm

乗車定員:5名

価格:129.3万円〜(当時)

*出力とトルクの数値は当時発表のもの

---fadeinPager---

サファリ(1980〜87年)

機能主義的なグッドデザイン、と評価したいのが、第1世代の「サファリ」。

1960年に発売された長寿クロスカントリー4WD「パトロール」の後継車として登場した。

世はRV(レクリエーショナルビークル=いまでいうSUV)の人気が高まりつつあったことから、実用一辺倒のコンセプトを変更。

モデルチェンジ直前の86年には、見た目の豪華さを追求した「グランロード・ターボAD」が登場した。

いまの目に新鮮に映るのは、オフロード走破性という機能を追求したショートホイールベース版だ。

なかでも荷台に合成樹脂製ハードトップを載せた仕様は、道具好きの心をくすぐるデザインだ。

ロングホイールベースの4ドアボディ「エクストラバン」も用意されていた。

こちらは当初、薄いルーフで、それはそれでグッドデザインだったが、のちに厚みのある「ハイルーフバン」が追加された。

構造は本格的。ラダーフレームに、リーフスプリングを使ったリジッドサスペンションの組合せ。やはりオフロード仕様だ。

エンジンは3.2リッター6気筒OHVディーゼルなので、高速を快適にとばすというより、やはりオフロード向け。

日本車のディーゼルエンジンが乗用としても快適に使えるようになったのは最近のことなのだ。

でもこんなクルマに乗って、山で暮らしたら……と想像すると、なんだか楽しい。そんな気持ちをかきたてるクルマだ。

サファリ(ハードトップ標準ルーフ)

全長×全幅×全高:4070×1690×1945mm

ホイールベース:2350mm

車重:1695kg

3246cc 直列6気筒OHVディーゼル パートタイム4輪駆動

最高出力:95ps

最大トルク:22.0kgm

乗車定員:2名もしくは4名

価格:174.5万円〜(当時)

*出力とトルクの数値は当時発表のもの

---fadeinPager---

ダットサン・サニー・カリフォルニア(1977〜81年)

国民車的な地位を、トヨタ・カローラと競いあってきたのが「サニー」。なかでも「カリフォルニア」は秀逸なコンセプトだ。

ユニークな点は多いが、たとえば、車名。この第4世代までは「ニッサン・サニー」でなく、「ダットサン・サニー」だった。

理由のひとつがサニーの来歴。「ダットサン110」(1955年発売)の後継として開発されたため、ダットサン・サニーの名が使われ続けた。

一方、DATSUNは米国市場でNISSANの代わりに使い続けられた商標だ。

ダットサン・サニー・カリフォルニアが登場した79年は、主要ターゲットである若者の米国への憧れが強かった頃。

サニー・カリフォルニアのどこが?と探すと、ステーションワゴンであることがひとつ。

もうひとつは、フォードなどの米国製ステーションワゴンに見られたウッドグレイン(木目調)トリムが貼られていたこと。

米国にはウッディといって。車体が木でできていたり、車体側面に木が貼られているステーションワゴンが存在した。

ミニのカントリーマンも、英国であるけれど、ウッディのカテゴリーに入る。

戦前から1950年代まで多かったスタイルだが、ノスタルジアが強いのか、その後もデカールのかたちで90年代まで残った。

日産の企画担当者は、そんなことを知っていたのだろう。日本の若者はどうかしらないけれど、ウケたのは事実だ。

カリフォルニアとつくだけで、それらのディテールがもっともらしく見えてきたのがデザインのおもしろさだ。

メインカラーが黄色で、なんとなく、気分が明るくなるモデルだった。コンパクトで扱いやすいし、いま乗ってもサマになりそうだ。

ダットサン・サニー・カリフォルニア

全長×全幅×全高:4160×1580×1345mm

ホイールベース:2340mm

車重:875kg

1487cc 4気筒SOHC 後輪駆動

最高出力:83ps

最大トルク:12.2kgm

乗車定員:5名

価格:91.6万円〜(当時)

*出力とトルクの数値は当時発表のもの

---fadeinPager---

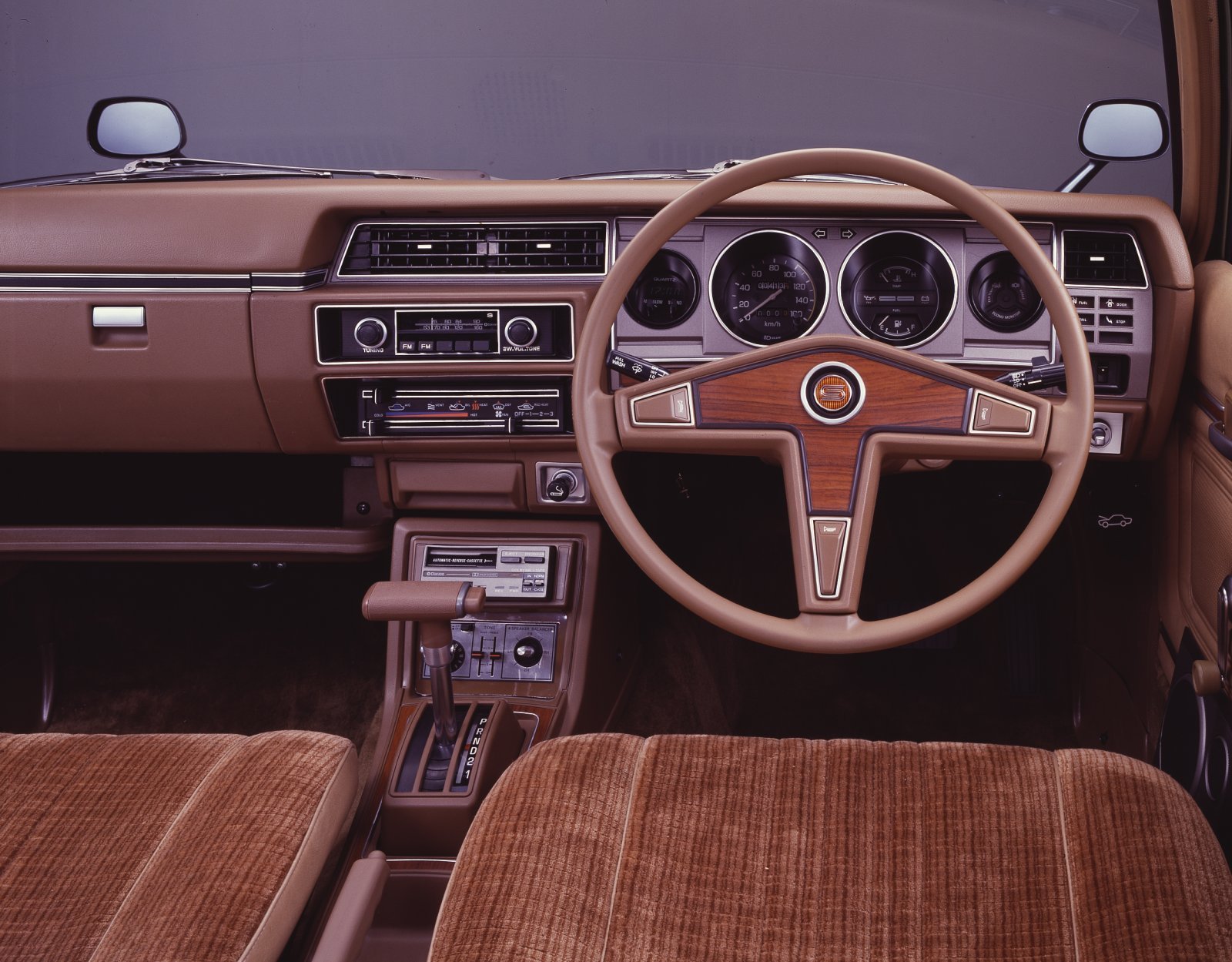

バイオレット・オープンバック(1977〜81年)

いまではほとんど忘れられてしまった車名かもしれないが、第2世代の「バイオレット」のボディコンセプトはよかった。

このときのバイオレットは、(当時の余裕があった日産だけに)ボディタイプが豊富だった。

セダン、4ドアファストバック(車名は5ドアハッチバック)、それに2ドアのクーペタイプの「オープンバック」だ。

オープンバックは個性的なボディコンセプト。2ドアにノッチのついたボディゆえ、側面からはクーペに見える。

実際は大きなテールゲートを備えていて、アクティブな若い層をターゲットにしていたようだ。

流れるようなルーフラインと側面のウインドウグラフィクス、それにリアのトランク部分と、バランスがなかなかよい。

あいにくサニーの上でブルーバード(ブルーバードU)の中間という位置づけで、サイズが抑えられていた。

ホイールベースは2400mm、車体全長は4220mm。控えめなサイズゆえ、写真から受ける印象よりもコンパクトである。

それでもこのサイズのクルマの市場でも、趣味性の高い製品を提供しようというメーカーの考えは評価に値いするものだ。

あいにく、メカニズム的には古かった。サスペンション形式はリジッドで、スポーティさとはほど遠い内容。そこがなんとも残念。

でもいまなら、このシャープなスタイリングのバイオレット・オープンバックに乗ってみたくなる。

バイオレット・オープンバック

全長×全幅×全高:4220×1600×1350mm

ホイールベース:2400mm

車重:900kg

1397cc 4気筒SOHC 後輪駆動

最高出力:80ps

最大トルク:11.5kgm

乗車定員:5名

価格:99.9万円〜(当時)

*出力とトルクの数値は当時発表のもの

---fadeinPager---

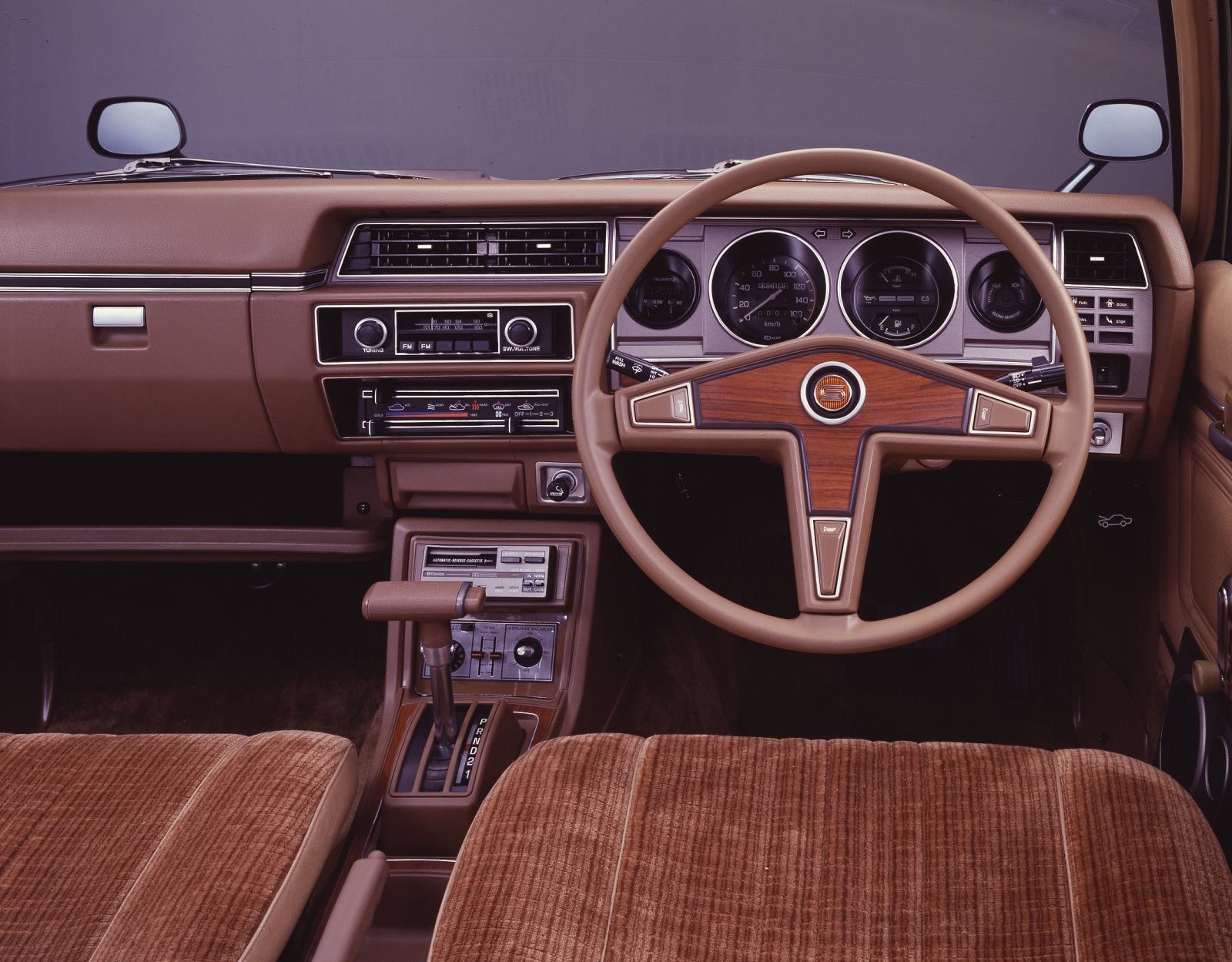

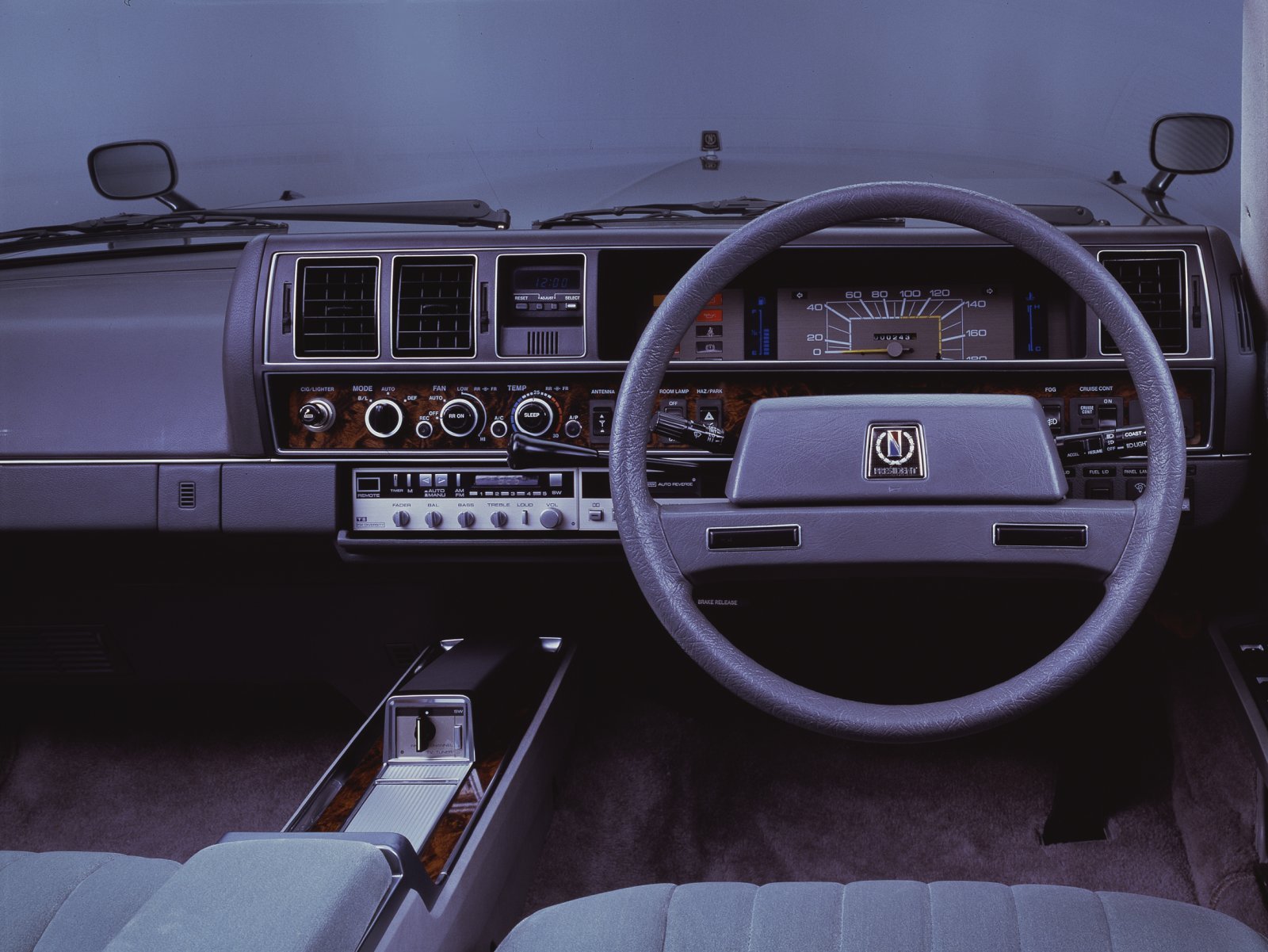

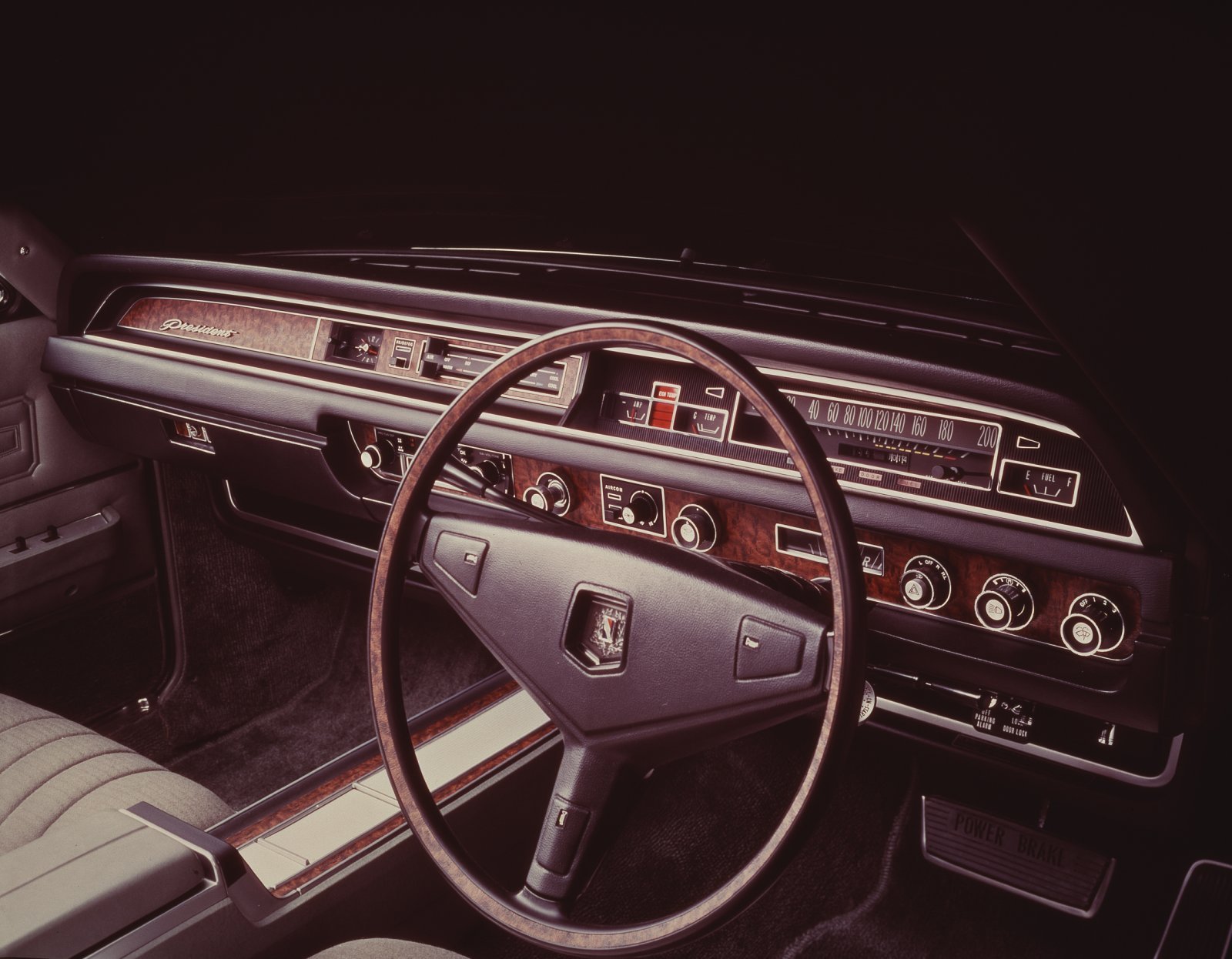

プレジデント(1973〜90年)

日産が手掛けていたVIP専用セダンが「プレジデント」。特に第1世代とここで採り上げる第2世代がいまも魅力的だ。

クルマのデザインはコンパクトカーのほうが難しく、サイズのおおきなクルマは比較的やりやすいと言われる。

やりやすかったどうかはともかく、ビッグサイズのクルマとしての魅力にあふれているのがプレジデントだと思う。

このクルマのよさはもちろん、堂々たるサイズ感が第一点。ホイールベースは2850mmもあり、全長は5mを超える。

それをうまく利して、ボディへのタイヤの配置がバランスよい。おかげで動的な質感が高く見えるのだ。

クラシカルのよさともいえるのが、水平線が強調されたボディと、低く(ただし長く)デザインされたトランク。

年代によっては4.4リッターV型8気筒まで搭載したが、ショートノーズと、ロングテールのプロポーションだ。

前輪より前を短く抑え、後輪より後ろのトランクは長め。英国やドイツのメーカーが、馬車の時代から今日にいたるまで好むスタイルだ。たしかに落ち着いて見える。

ちなみにイタリアやフランスの自動車デザイナーは「古典的すぎる」といって軽んじる。お国柄があるのだ。

内装はぶ厚いクッションのシートが特長。私の記憶ではふわふわとしていて、からだのおさまりが悪かった。

運転席まわりのデザインは、82年までの横バータイプの速度計を持った、それこそクラシカルなものが好ましい。

それ以降は、セドリックなどと通じるやや没個性なものとなってしまう。

いまもたまに走っているのを見かけるが、迫力がある。いや、スタイルがちゃんとある。そこがよい。

プレジデント

全長×全幅×全高:5280×1830×1480mm

ホイールベース:2850mm

車重:1915kg

4414cc V型8気筒OHV 後輪駆動

最高出力:200ps

最大トルク:34.5kgm

乗車定員:5名

価格:384.6万円〜(当時)

*出力とトルクの数値は当時発表のもの