京都の和菓子カフェ「麓寿庵(ろくじゅあん)」。

「古民家を活用した、映えるわらび餅を提供する和カフェ」ほどの予備知識で訪れたら……まったく予想外の体験が待っていて驚きました!

重厚で立派な屋敷のすべてがこの店だったのです。

ここは「屋敷見学+食事」のふたつを楽しむところ。

まずは撮ってきた写真を幾つかご覧ください。

麓寿庵のスナップギャラリー

---fadeinPager---

入店から席に着くまで

仕事絡みの一人旅で、東京に帰る直前の夜近くに予約を入れました。

エディブルフラワー入り透明わらび餅&古民家の内装が目当てで「このブログ記事に載せようかな」くらいの軽い気分で。

コンパクトな町家ほどの店内をイメージして訪れました。

予約時間に靴を脱いで上がってからも椅子で待機し、その間に若い女性店員さんが注文を取りに来てくれました。

退屈もせずしばらく経つと移動することに。

そのとき店員さんの口から意外な言葉が。

「屋敷内のツアーを行いますが、よろしいでしょうか?」

(話された内容の要約)

あたかも、

「もしお客さまがお時間がありご迷惑でないなら、当店としてはぜひ屋敷内の庭や絵画についてご説明差し上げたいのですが……」

といったニュアンスの丁寧なもの。

満面の笑顔でツアーに誘います。

古い日本家屋大好き人間としては願ったりで、

「ぜひお願いします!」と。

まさかの立派な屋敷!

「旅館じゃないよね、カフェだよね?」と想定外の異空間にトリップ。

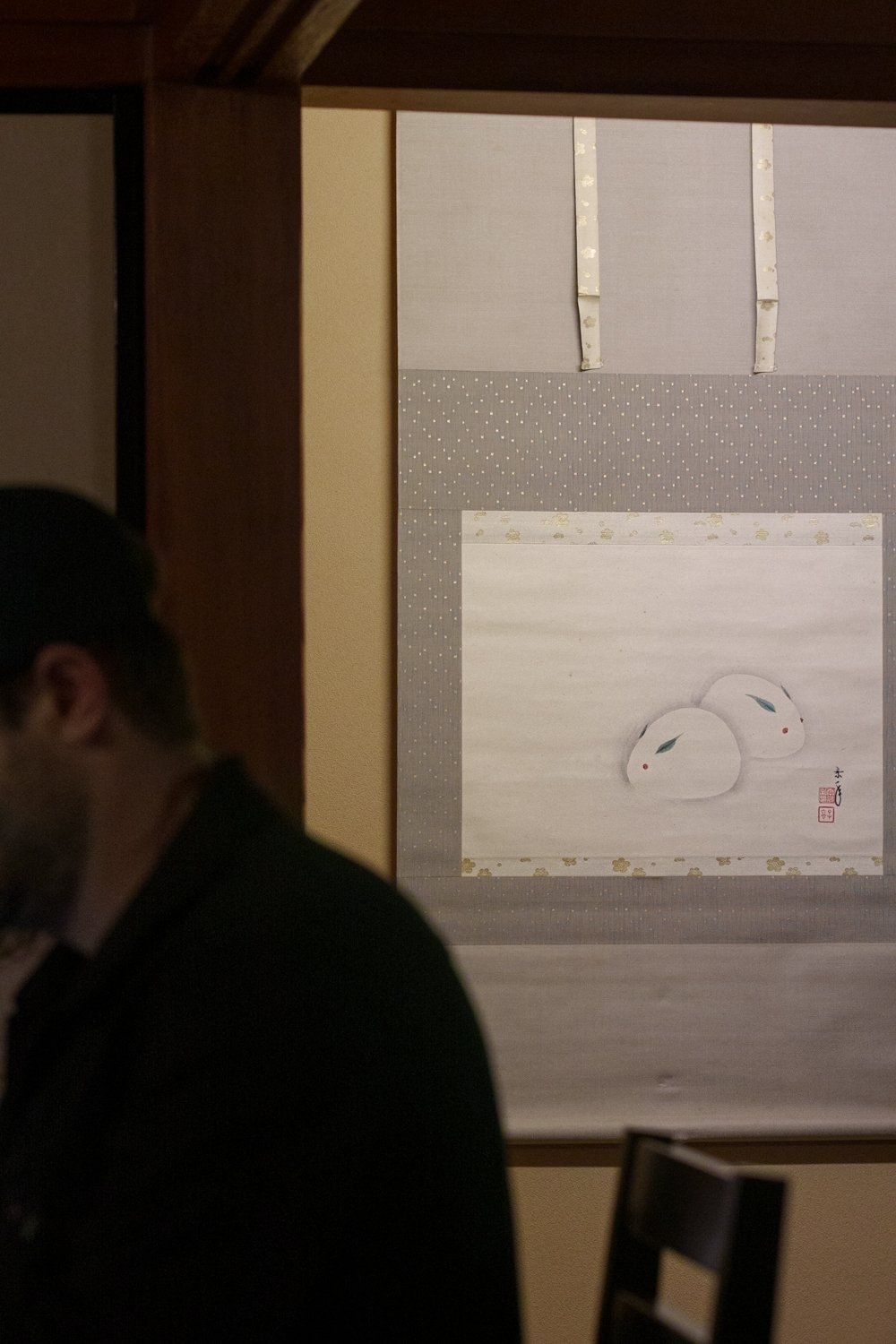

定員さんと一緒にぐるぐると各部屋や庭を巡り、飾られた絵がすべて屋敷の元住人だった明治・大正の日本画家、今尾景年(いまお・けいねん)の作品であること、内装や庭のエピソードなどを説明していただきました。

その合間に、

「お食事を召し上がったあともご自由に散策なさっていただけます。外に出られるお庭もありますし、お写真もご自由にどうぞ」

と伝えられ、長居できることを知りました。

もうこのミニツアーだけでワクワク気分がMAXです。

わらび餅を注文していることを忘れそうになった頃に、

「それでは席のあるお部屋へ」

南禅寺・法堂の「雲龍図」を描いた今尾景年が建築主だった1914年建立の屋敷。

国登録有形文化財に指定されてます。

手前と奥の両側から庭が見える畳敷きの部屋には、各庭向きにテーブルが置かれています。

とにかく素敵な光景だったのですが、あとでよく考えたら「畳の部屋にテーブル?」。

しかし脚の下にはちゃんとミニ座布団が。

内装を痛めない配慮がなされていました。

わたしのようにあぐら座りさえ苦手な者や、海外旅行者に優しい部屋です。

---fadeinPager---

食べられる花を封じ込めたわらび餅

オーダーしたのは「華わらび」(¥1650)と「ほうじ茶」(¥500)。

見事な美しさ!

……なのですが、実は写真はデジタルでノーマル調に色温度調整したもの。

実際の人間の目では強いオレンジ系照明です。

店内も相当に薄暗く、写真のように明るくクリアに眺めたいなら日中に訪れないとだめですね。

価格は料亭だった旧店から現在の業態に変わった2023年から、少しずつ値上がりしているようです。

皆さんは観光客向けの高い価格に思いますか?

わたしは実際に体験して、「むしろリーズナブル」と考えています。

京都市で日本家屋や寺の拝観料金は500円ほど。

高めでも1000円でしょう。

マンツーマンのツアーガイド(学習したアルバイト店員さんが話すほどの内容ですが)がついた拝観料を1000円と見積もるなら、和菓子とお茶の合計額2150円−1000円=1150円の計算に。

作家ものの器で提供されるわらび餅とほうじ茶(一保堂らしい)で1150円なら不服なし。

そういう結論に至りました。

---fadeinPager---

複数の庭と、たくさんの部屋

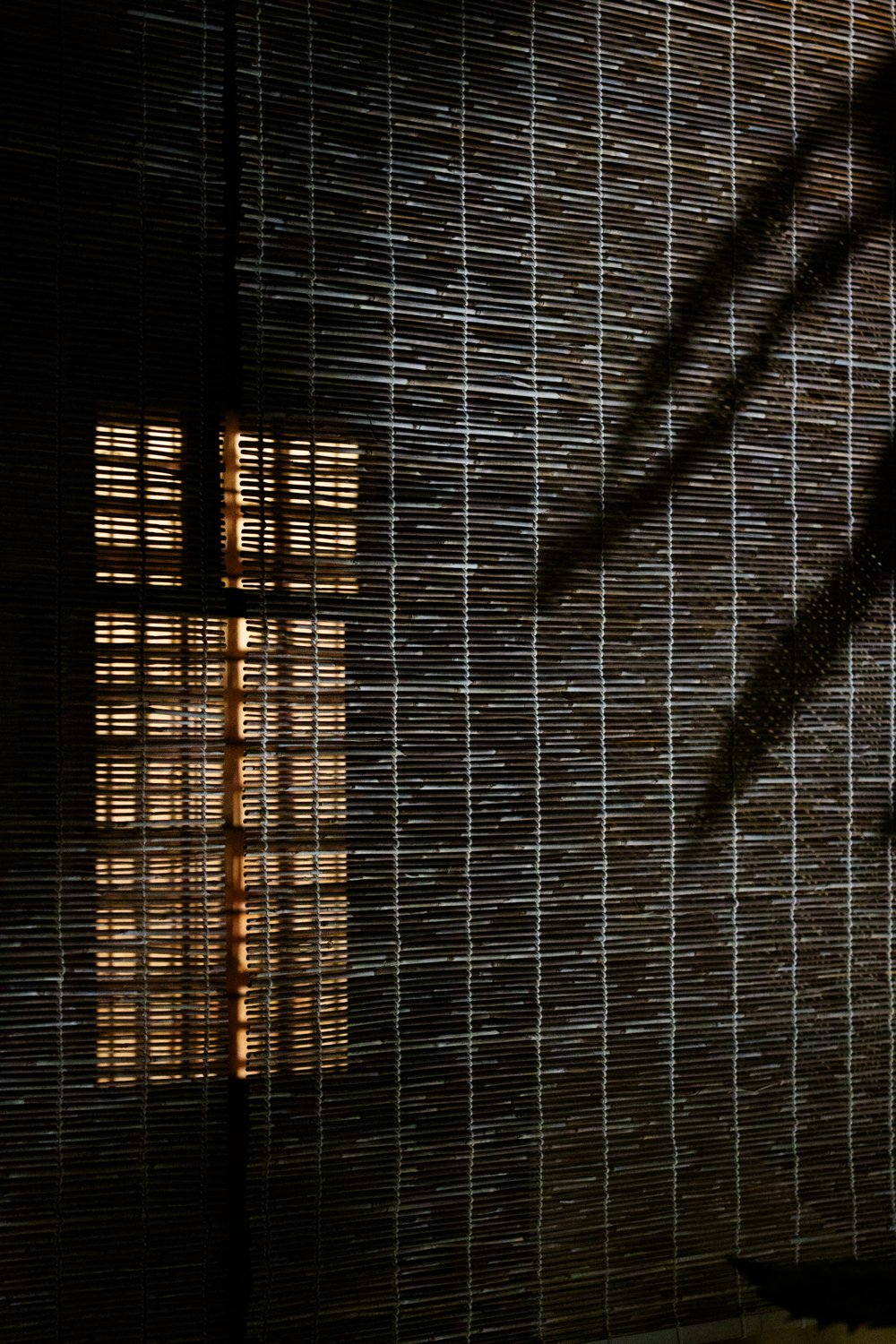

夜のガラス越しに見る庭は風情が感じられる程度で、細部までは判別できません。

庭に出ても照明のコントラストが強く、影が濃く出ています。

ここに掲載している写真はシャドウ部をレタッチで明るくし、全体がわかるように調整しました。

庭をゆっくり眺めたいなら日中がいいでしょう。

部屋はもう、見どころが多すぎて!

ここはかつて茶室だった部屋。

猿の掛け軸も素晴らしかったですし、描いた今尾景年が「雲龍図」を描いているシーンを記録した当時のモノクロ写真にも見入ってしまいます。

茶道具を準備するスペースである「水屋(みずや)」には画家の版画が飾られてました。

年月が経った壁が味わい深く、ずっと眺めていられます。

---fadeinPager---

“日本”すぎるところがハードル?

この紹介ブログ記事をつくるにあたり、情報操作なしの口コミとされるGoogle地図の麓寿庵のコメントを見てみました。

ひとつ気づいたことがあります。

それは低評価の大半が海外組であること。

「なるほど!」と思いましたね。

麓寿庵は、あまりにも“日本”なのです。

侘び寂びの美意識、南禅寺の龍の絵の知識、和菓子の食べ方、静寂の空気を乱さない振る舞い、場の空気を読む、他者への気遣い、あうんの呼吸、正確に時間を守るマナー、店にも無茶な要求をしない日本人気質といった、日本文化の詰め合わせ。

知っているか、気持ちが馴染めるかで評価が大きくわかれそう。

店側がそれを客に要求しているのではありませんが(予約時間に5分遅れたらキャンセル扱いという厳しいルールはある)、日本人と外国人とでは日本文化への親しみや経験値が異なります。

例えばわらび餅のきな粉って、「スプーンほしい」と思うほど食べにくいじゃないですか。

残ったきな粉を箸でどう対処するかは経験値しかありません。

わたしは黒蜜を少しきな粉に投入して固形状にします。

皿を持ち上げ箸で残りを口に運んでもいいのですが、テーブルから皿を持ち上げる習慣のない欧米の人は戸惑うでしょう。

食べることに疲れたら、「おいしくない」という意見を生みます。

店内には音楽も流れず、庭の水音が少し聞こえるくらい。

こうした場に慣れていないと日本人でも緊張するはず。

緊張しっぱなしだと「楽しくない店」と評価が下がりやすいもの。

メニューの値段が高い?

そうでしょう、古風な日本を体験する付加価値をスルーして味覚だけでコスパを語るならば。

海外組には英語が通じにくい点もマイナス要因のようです。

まぁ、でもそこはなぁ……。

接客はわたしが接した若い3名は皆がとても好印象でした。

なかでも帰り際の支払い対応の人がめちゃめちゃチャーミングで、軽妙な京都弁トークに心を持っていかれましたね。

スマホのセンサーの仕組みを教えていただきありがとうございました w

最寄り駅は烏丸御池(からすまおいけ)で、京都市のビジネス街エリアです。

エースホテルで知られる商業施設「新風館」からもほど近くアクセス良好な場所。

“日本的”なものがお好きな方なら、予約して足を運ぶ価値が大いにある店だと思います。

ファッションレポーター/フォトグラファー

明治大学&文化服装学院卒業。文化出版局に新卒入社し、「MRハイファッション」「装苑」の編集者に。退社後はフリーランス。文章書き、写真撮影、スタイリングを行い、ファッション的なモノコトを発信中。

ご相談はkazushi.kazushi.info@gmail.comへ。

明治大学&文化服装学院卒業。文化出版局に新卒入社し、「MRハイファッション」「装苑」の編集者に。退社後はフリーランス。文章書き、写真撮影、スタイリングを行い、ファッション的なモノコトを発信中。

ご相談はkazushi.kazushi.info@gmail.comへ。