押井守の『攻殻機動隊』から影響を受けたという映画作家、ジェレミー・ペランの長編アニメーション作品『マーズ・エクスプレス』が、1月30日から日本で劇場公開されている。探偵映画とSFを融合させた本作は、『攻殻機動隊』を思わせる世界観に、リアリズムを突き詰めた簡潔なグラフィックが特徴。いわば“逆転したサイバーパンク”とも言える表現である。果たしてこの作品は、いかなる背景から生まれたのか。そして、押井守や攻殻機動隊といかにリンクするものなのか──。映画公開を控えたペラン監督に、フランス・パリで話を聞いた。

未来社会を舞台に、人間と機械の関係を問うSFアニメーション

アニメーション作家になると決める以前から、ジェレミー・ペランは押井守作品に強い敬意を抱いてきた。『うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー』、『機動警察パトレイバー』、そしてもちろん『攻殻機動隊』。そうした作品に影響を受けながら、フランス人監督として確かなキャリアを築いてきたペラン。2016年には、大人向けのファンタジーアニメ『Lastman』のシーズン1を監督。ボクサーがスリラーのような運命に巻き込まれていく物語で高い評価を得た。この成功により、長編映画の企画が実現へと動き出す。脚本には同作で共同脚本を務めたローラン・サルファティが再び参加。ふたりは、フランス映画では珍しい、SFと探偵映画という2つのジャンルを組み合わせることを決めた。

イーロン・マスクやジェフ・ベゾスといった大企業の経営者たちが火星移住を語り、宇宙開拓の幻想が再び語られるようになったいまの時代。ふたりは、こうしたリバタリアン的思想を持つ人々が思い描く社会はどのようなものになるのかと考え、そこから生まれたのが『マーズ・エクスプレス』である。本作は2023年に完成し、カンヌ国際映画祭やアヌシー国際アニメーション映画祭で注目を集めた。

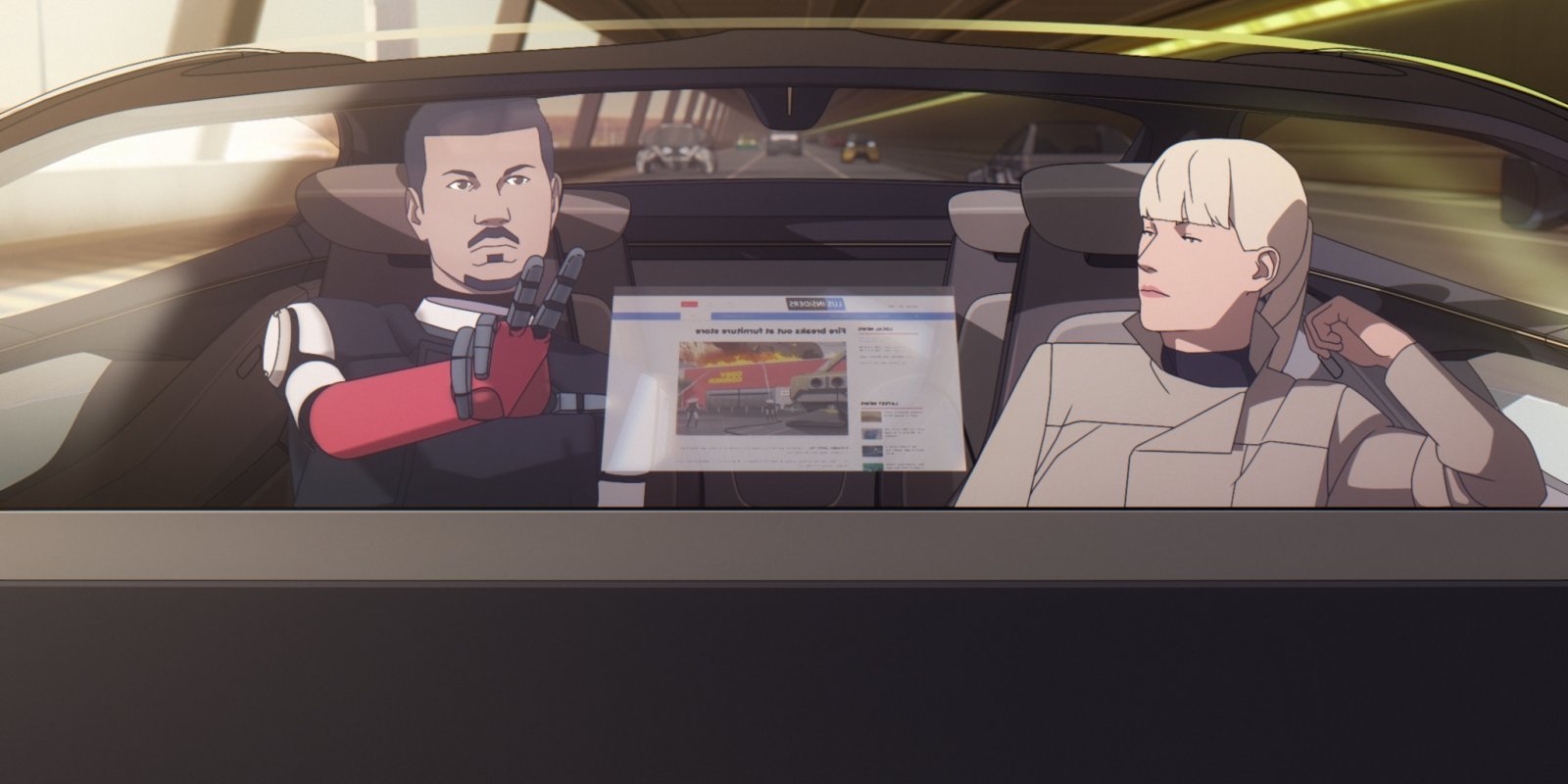

作品の舞台は2200年。物語は、人間の女性アリーヌと、「保存者(ソーヴガルデ)」と呼ばれるロボットのカルロスという探偵コンビを中心に展開する。カルロスは、亡くなった人間の記憶と人格を移植された存在で、かつてはアリーヌの相棒だった。ロボットへの反発が高まる社会の中、ふたりは地球から火星へと渡り、サイバネティクスを学ぶ若い女子学生の失踪事件を追う。捜査はやがて、技術進歩が表面上の理想郷しか生み出せなかった世界における最も暗い現実へと彼らを導いていく。物語の中心にあるのは、人間と機械の関係がますます密接になることで生じる、複雑な問いである。

---fadeinPager---

高校生のとき、押井守の『攻殻機動隊』に心を掴まれた

──初めて『攻殻機動隊』をご覧になったときのことを覚えていますか?

ペラン はい。フランスで公開されるより前の1997年、まだ高校生だった頃に観ました。友人の中に日本語を勉強して、日本に交換留学した者がいて、彼らがVHSで『攻殻機動隊』を持ち帰ってきたんです。なので最初は日本語版で観ましたが、内容はほとんど分かりませんでした。当時すでに『パトレイバー』や『うる星やつら』、それに『天使のたまご』(フランスでは2025年12月にようやく公開された)を観ていて、押井守のファンでした。ただどれも、映画好きの中でも限られた人向けの作品でした。

ペラン 強く心を掴まれたのは、映画の持つ瞑想的な雰囲気です。都市を歩き、立ち止まり、考えるような時間。そうした“間”の感覚は押井作品全体に共通していて、『攻殻機動隊』だけのものではありません。都市をほとんど実存的な建築物として描ける演出家は、マイケル・マンと押井守くらいではないかと思います。

彼の映画的な試みは、日本でもアメリカでも、他のアニメーションには存在しませんでした。少しずれた、不思議なリズムはアンドレイ・タルコフスキーを思わせますし、一方で1970年代のアメリカ映画のような政治的テーマも含まれていました。

──映像表現も強く影響を受けたのでは?

ペラン 『攻殻機動隊』の強さは、『AKIRA』から続くリアリズムの系譜を、さらに突き詰めた点にあります。ただし、より整理され、影を減らし、シルエットと明確な線で構成された表現です。見た目はシンプルですが、実際には非常に描くのが難しい。押井は、人物の心理にできるだけ近づこうとするような演出を重ねています。まるで頭の中に入ろうとして届かない、その距離感を描いているようです。この美学は、『マーズ・エクスプレス』以前から私に大きな影響を与えていました。

ペラン もちろん、それ以前にも大人向けでリアルな描写のアニメーション映画は存在しました。たとえばルネ・ラルー監督の『時の支配者』(1982年、メビウス原画)です。ただ、当時のヨーロッパやアメリカのアニメーションはどうしてもカートゥーン的で、ディズニー的なカルチャーが強かった。リアルな作画をアニメーションにするのは、ミッキーマウスのように標準化されたキャラクターを描くよりもはるかに難しい。日本では、下書きなしでも再現できる手描きの文化が根付いており、アニメーターたちは非常に高い技術を身につけてきました。その差に長らく追いつけませんでしたが、いまようやく同じ場所に立てるようになったと感じています。

---fadeinPager---

『マーズ・エクスプレス』でのユニークな表現

──『マーズ・エクスプレス』では表情のリアルさやユーモアも印象的です。一方で、『攻殻機動隊』では原作漫画にあったユーモアの要素が映画では抑えられていました。こうした違いを踏まえ、表情の表現やユーモアを取り入れることを重要と考えたのでしょうか。

ペラン ユーモアは、作品をより現実的なものにすると考えています。現実の世界では予期せぬ出来事や、少しおかしな瞬間が自然に起こります。それを取り入れることで、観客が共感できる世界になっていきます。

表情については、私が「中間的な表情」と呼んでいるものを大切にしました。どこか居心地が悪そうな顔、写真を撮るタイミングを間違えたときの変な表情。アニメーションでは、喜びや怒りといった分かりやすい表情が繰り返し使われがちですが、現実はもっと曖昧です。

年齢を表現するのも難しい点でした。しわを描くと急に老けて見えたり、逆に避けると年齢が分からなくなってしまう。結果として、子ども、若者、大人、高齢者という単純な分類になりがちです。アリーヌは40代前半の女性として描きました。正面では分からなくても、横を向いたときに頬が少しこけて見えるようにしています。動きも、若い人物のように走り回るのではなく、経験を重ねた人のものです。半分閉じた目と小さな瞳は、『パトレイバー2』の人物にも通じる、少し疲れた表情を与えています。

──『攻殻機動隊』では、都市の風景は香港をモデルにしていました。一方『マーズ・エクスプレス』で描かれる火星の未来像は、巨大で陰鬱な未来都市といった定型的なイメージから大きく距離を取っています。なぜこのような、カリフォルニアを思わせるような風景を選んだのでしょうか。

ペラン 美術監督のミカエル・ロベールが、この点を深く掘り下げました。地球は高層ビルが密集した縦の世界、火星は低層で横に広がる世界。火星では地平線が見え、色彩も豊かで一見ユートピアのように見えますが、実際は違います。ロサンゼルスも強く意識しました。そこは「最後のフロンティア」というアイデアの象徴です。『マーズ・エクスプレス』では、人類が地球を離れ、別の惑星へと向かいます。さらに別の惑星を探す探査機も登場しますが、実際にはもう行き着く先はありません。人類は、すでに限界まで到達しているのです。

──人間にとって最後のフロンティアは、不死性そのものではないでしょうか。『マーズ・エクスプレス』では、人間は「保存者(ソーヴガルデ)」という存在を通じて、既に生き続ける手段を手に入れているようにも見えます。その一方で、『攻殻機動隊』のように、ロボットは必然的に人間性を志向する存在になっていくとお考えですか。

ペラン 脚本の初期段階では、主人公はひとりだけでした。しかしロボットの自立というテーマが重要になり、人間の主人公だけでは、観客は物語の終盤を外側から眺めることになり、ロボットたちの側に立つことができないのではないかと考えました。そのため、ロボットと人間のふたり組を主人公にすることが必要だと感じたのです。

私は、機械に感情を与えることが良いとは思っていません。ただ、そうなる可能性はある。人間は自分たちに似たものをつくりますし、ロボットは人間にとって使いやすいものでなければなりません。私たちはよく「なぜロボットをいつも人型にするのか」と自問します。しかし、他のかたちにする理由はあるでしょうか。ロボットは私たちと同じドアを通り、同じ空間を移動する必要があります。もし頭が四つあって、あちこちに車輪がついたロボットをつくり始めたら、人間と共存することは不可能です。同様に、ロボットに顔やスクリーンがあるのも、彼ら自身のためではなく、人間が操作やコミュニケーションを行うためです。こうしたやり取りを経て、ロボットは人間に似た存在となり、ユーモアさえ持つことになるのです。

──日本での映画の受け止め方について、どのようなことを期待していますか。また、吹き替えに関して特別な指示を出されたのでしょうか。

ペラン 吹き替えは、アニメではなく実写映画のように演じてほしいと伝えました。その意図は尊重され、満足しています。実は、作品を最後まで通して改めて日本語版で観たのは初めてでした(笑) 日本語はよく分からないのに、なんだか全部理解できた気になりました。

日本の観客に『マーズ・エクスプレス』を楽しんでもらえたら嬉しいです。欲を言えば、大人向けアニメーション映画への関心が再び高まってほしい。日本のアニメーションは、以前よりも家族向けになったように感じます。野心的で独創的な作品は少なくなったのではないでしょうか。いま思えば、その流れは今敏監督の死とともにひと区切りついたのかもしれません。もちろん、これは私自身の記憶と郷愁によるものかもしれませんが。

『マーズ・エクスプレス』

監督/ジェレミー・ペラン

制作総指揮/ディディエ・クレスト

脚本/ローラン・サルファティ、ジェレミー・ペラン

2023年 フランス映画

1時間29分 1月30日より上映中

https://marsexpress.jp/