在日韓国人2世の小説家、李良枝(い・やんじ)は1955年に山梨県で生まれ、1980年代に韓国・ソウルに留学。ソウル大留学中に書き上げた「ナビ・タリョン」「かずきめ」「刻」が芥川賞候補作となり、1989年に『由熙』(ゆひ)が第100回芥川賞を受賞した。1992年、37歳の若さでこの世を去った。

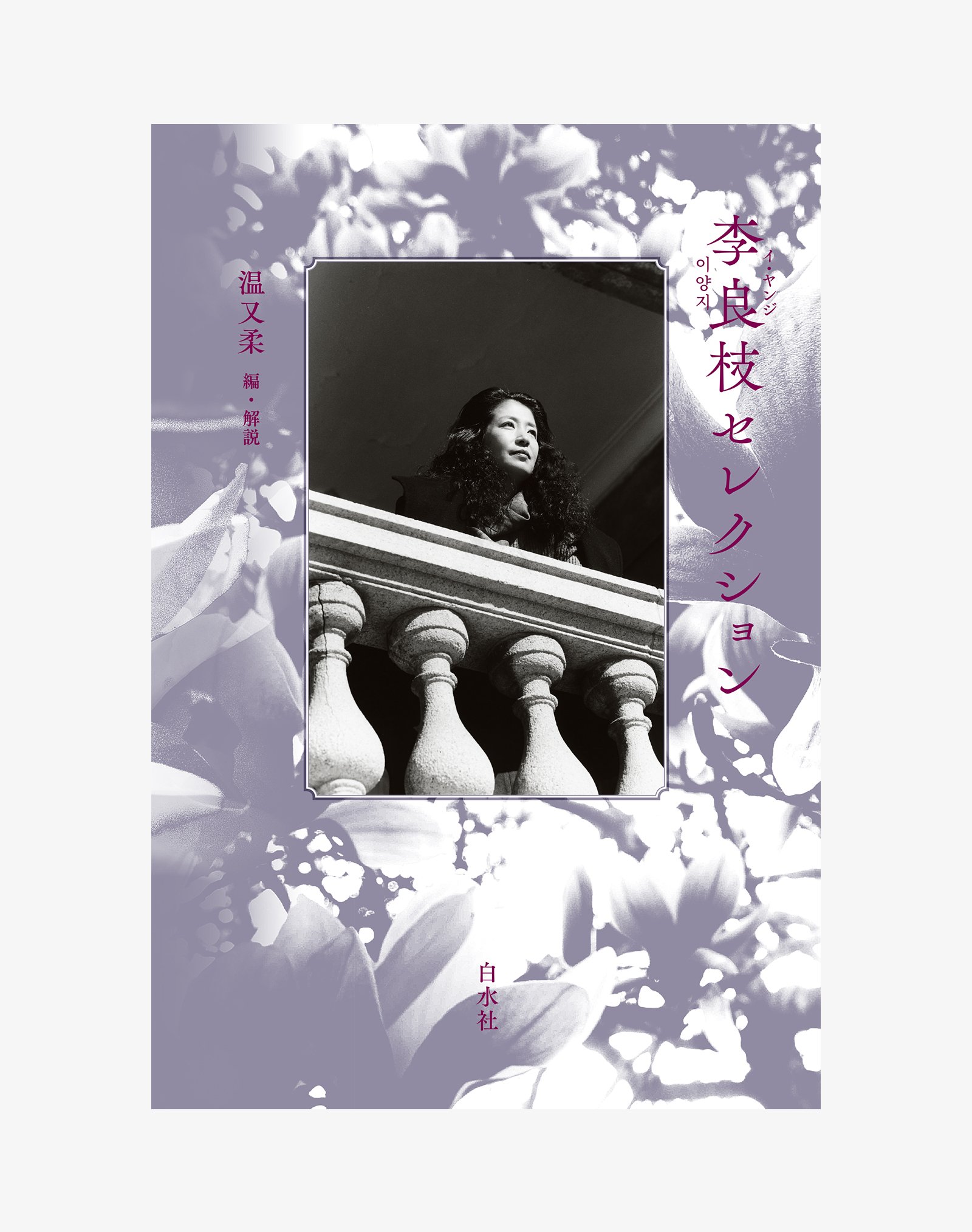

そんな李良枝の没後30年を迎え、作品を再読する動きが広がっている。『李良枝セレクション』(白水社、2022年)を編集した小説家の温又柔(おん・ゆうじゅう)さんの講演会が開かれた。いま、李良枝文学を読む意味とは。

温さんが李良枝の作品に初めて触れたのは、23歳のとき。修士課程時代の指導教員、リービ英雄さんに紹介され、『由熙』を読んだ。「雷に打たれた気持ちになった」と、その衝撃を振り返る。

『由熙』の主人公、在日韓国人の李由熙は韓国に留学するが、韓国語があまり上手でない。物語は、若い女性である由熙が留学先の韓国から日本へ帰る場面から始まる。母語である日本語と、母国語としての韓国語。その間に挟まれ、由熙はアイデンティティのありかに悩み苦しむというストーリーだ。

---fadeinPager---

温さんは1980年に台湾で生まれ、1983年から日本に住む。『李良枝セレクション』に付された「命綱としてのことば――『李良枝セレクション』刊行に寄せて」では、次のように書いている。

「私も、生まれた国と育った国の間で、台湾人としても日本人としても半端な自分を持て余していた。中国語と日本語に対して、それぞれ別の理由で遠慮をしていた。

(私は台湾人のくせに、中国語がろくにできない。私は日本語しかできないのに、その実、日本人ではない……)

「由熙」をはじめ、李良枝のことばとめぐり会えたからこそ、わたしは心に決めたのだ。

「国民国家」の言語たる「国語」という観念に拘束されることなく、台湾人として生まれながらも、日本語で生きている自分のこのありようを、わたしにとって唯一の、自在に使いこなせる日本語ということばで、存分に書いてみよう……」

温さんは2009年、「好去好来歌」で、小説家としてデビューした。「李良枝の残した言葉は道しるべそのものでした。小説を書くという行為は自分自身の現在地を把握して、模索する行為と直結しています。小説を書くことによって、私は自分の被った経験と向き合ってきました」

あるとき、「あなたは台湾人でしょう。なんで李良枝を読むの」と尋ねられたことがあるという。温さんは「私を試すような質問でした。在日韓国人ではないのに、『李良枝を本当に理解できるのか』というニュアンスがあった」と語る。

それでも、温さんはひるまずに『李良枝セレクション』を編み、李良枝の作品を広く紹介する活動を続けている。講演会では、「李良枝を占有しようとする読み方にはどれほどの意味があるのでしょうか」と集まった聴衆に問いかけた。

実は、ライターである筆者は、温さんのTwitterでのつぶやきを見て、李良枝の作品に出合った。2016年頃、李良枝の作品を熱心に語る温さんのツイートを見て、読んでみようと思ったのである。『由熙』を読み、「まさに自分のことが書かれている」と衝撃を受けた。それ以来、李良枝の作品を読んできた。今回刊行された『李良枝セレクション』ではこれまで入手が難しかった作品も収録されており、初めて読んだエッセイもあった。李良枝の文学を外部に開くという温さんの営みに、筆者自身が影響を受けてきたのである。

---fadeinPager---

1月21日に開かれた温さんの講演会は、大阪大学グローバル日本学教育研究拠点による主催で、オンライン参加を合わせて、約100人が集まった。多くの参加者が熱のこもった議論をくり広げた。没後30年を経てもなお読者をもつ李良枝の文学の力を感じさせた。

李良枝はエッセイのなかで、次のように語っている。

「由熙が乗り越えなければならなかった壁の実体は何であり、乗り越えることのできる道は果たしてどこにあったのでしょうか? [中略]一言でいって、多分「生きることへの勇気」という言葉で集約できるものと思います。

どんなに大きな希望と理想が、現実を前にして崩れ去ったとしても、由熙はめげることなくなおのことその現実を直視し、その現実の中へ飛び込んでいかなくてはならなかったのです」

李良枝の語る「生きることへの勇気」は、現実と理想のはざまで苦しむすべての人に送られたエールである。李良枝の残した言葉は、没後30年を経てもなお、人々を勇気づける力をもっている。